<認知神経リハビリテーション 結ノ歩訪問看護ステーション>

英文抄読

Effects can precede their cause in the sense of agency(Rohde) 主体感の中で結果は目的に先行することができる(New)

はじめに

主体感(ある行為を行った時、自分がその行為を行ったという感覚)は感覚経験(外部の感覚フィードバック)が行動前に期待する結果(予測)と一致する時に生じる(Haggard and Chambon, 2012)。

この主体感を感じるためには行動と結果のタイミングが重要となる(Blakemore et al., 1998)。

行動が自分で開始された時、行動が感覚結果の前に起こる必要がある。つまり、行動と結果の時間的な順序が主体感を生じさせると言うことである。これを時間優先の原則と言われている(WegnerandWheatley,1999)。

一方、行動と感覚結果の間に遅延が増大することによって主体感は減少する(Dewey and Carr, 2013; Ebert and Wegner, 2010; Farrer et al., 2013; Haggard et al., 2002; Moore et al., 2009; Sato and Yasuda, 2005; Weiss et al., 2014)。つまり行動と感覚結果の時間がいかに近いかが主体感を生じさせると言うことである。これを近接優先の原理と言われている。

主体感のメカニズムの最新モデルは、2つの処理段階を想定する (e.g., Balslev et al., 2007; Blakemore et al., 1998; Kawabe et al., 2013)。

1つ目の処理段階の感覚運動統合段階は課題についての事前知識、時間的、空間的文脈から運動指令(遠心性コピー)に基づいた感覚フィードバックの予測と感覚情報の入力(触覚、固有感覚、視覚、聴覚フィードバック)の違いを比較する。

そして、その比較演算の結果は主体感を決定する2つ目の処理段階の中で行動の認知や概念上の評価のためのフィードフォワードとなる(Synofzik et al., 2008)。

つまり、2つ目の処理段階は1つ目の処理段階で比較演算された結果と思考などの概念との比較を行い、その一致性によって、主体感は生まれる。

※主体感の2段階モデルは内省以前の感覚としての主体感(予測と感覚フィードバックの比較)と概念的で内省的な主体判断(思考と結果の比較)とで、段階的に処理がされていると考えられている(Synofzik et al., 2008)。

このモデルの単純な解釈では、少なくとも運動感覚のボトムアップ処理から予測が生じ、主体感は時間優先の原則が厳格に適用されると考えられる。

しかし、Weiss et al. (2014)は視覚運動の遅延に依存し、運動準備に関連する主観的な主体判断と皮質の活動に強い対応があることを示している。また、聴覚運動の時間的再較正の研究では、主体を知覚する閾値は同時性の知覚の閾値と平行移動していることが示されている(Timm et al., 2014)。

そこで、時間優先の原則が主体感の固定に必要なのかどうかをテストするために、時間優先の原則と近接優先の原則のどちらで明示的な主体の判断が行われるかを検討した。

実験1 主体認知の時間的期間

方法

○被験者

健常人20名(年齢18~42歳、女性15名、自己報告によって全員右利き)とした。

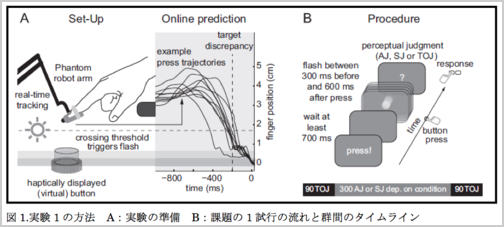

○Set up(図1A)

右人差し指に力フィードバック装置を取り付け、リアルタイムに追跡した(図1A)。これは指の動きを指の軌跡の初期の部分から完了ボタン圧縮のタイミングを予測するため行った。フラッシュの時間を制御するために利用した。

○課題(1試行のタイムライン)(図1B)

定義された開始位置から右手を伸ばし、暗闇の中で約5cm前のボタンを押すことであった。ボタンを押すタイミングは随意運動を誘発するため、700ms遅らせた後にゴー信号を出し開始させた。ボタンを押す300ms前からボタンを押した600ms後のいずれかのタイミングで光を起こした。なお、光を起こすタイミングはランダムに設定した。

ボタンを押した後、ボタン押し動作と光の関係性について、以下の各条件で判断を被験者に求めた。判断の方法は左手にてYes、NOのボタンを押し、回答させた。

○条件

以下の3条件とした。

・主体の判断(AJ)「あなたが光を引き起こしましたか?」

フラッシュのタイミング→ボタン押し前300msから押し後600ms

・時間順序判断(SJ)「ボタンを押す以前に光が発生しましたか?」

フラッシュのタイミング→ボタン押し前300msから押し後600ms

・同時性判断(TOJ) 「ボタンを押すと、光が同時に発生しましたか?」

フラッシュのタイミング→ボタン押し前後300ms

○群間のタイムライン(図1B)

以下の2群に被験者を分けた。

・主体群(10名)

同時性判断(90試行)→主体の判断(300試行)→同時性判断(90試行)

・時間順序群(10名)

同時性判断(90試行)→時間順序判断(300試行)→同時性判断(90試行)

結果

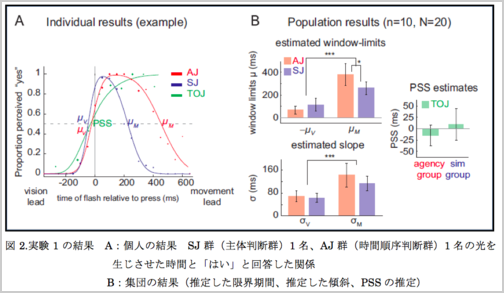

○TOJから算出した主観的同時性ポイント(PSS)を中心にSJとAJの限界期間の中でμVとμMの間に非対称性が認めた(図2A、B)。つまり、時間優先で主体感が高まっている。

○運動の後に光が生じている時には条件間(SJ>AJ)で違いがあった。このことから時間の遅延に関係なく主体感を判断していると考えられる(図2B)。

主体感を判断する時に実験1は時間優先の原則が適用されるという仮説を支持したが、小さな認知可能な遅延は関係があった。しかしながら、実験1では時間優先と近接優先の競合の問題について述べられていない。

実験2でこの問題を解決するために、光を時間的にずらした状態で2回起こし、自分でボタンを押して起こした光であるかの主体的な判断を実施した。時間優先の原則が適応するのであれば、ボタンを押した後に光った時に必ず主体的に起こしたと判断する。しかし、近接優先の原則が適応されるのであれば、ボタンを押す前の光でも主体的に起こしたと判断することが考えられる。

実験2 主体の弁別

方法

○被験者

健常者10名(年齢20~32歳、女性6名、自己報告によって全員右利き)とした。

○Set up

実験1に準ずる。

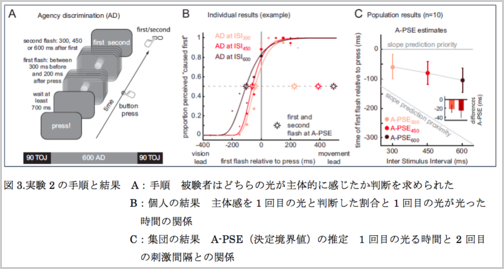

○課題(1試行のタイムライン)図3A

実験1と同様に、定義された開始位置から右手を伸ばし、暗闇の中で約5cm前のボタンを押すことであった。ボタンを押すタイミングは随意運動を誘発するため、700ms遅らせた後にゴー信号を出し開始させた。

1回目の光はボタンを押す300ms前からボタンを押した200ms後のいずれかのタイミングで生じさせた。2回目の光は1回目の光の後から300、450、600ms遅延させた(ISI)。

ボタンを押した後、ボタン押し動作と光の関係性について、主体の弁別「どちらがボタンを押してフラッシュしたのか?」の判断を被験者に求めた。判断の方法は左手にてfirst、secondのボタンを押し、回答させた。

○群間のタイムライン

同時性判断(90試行)→主体の弁別(600試行)→同時性判断(90試行)

結果

○A-PSEでの300msと450ms遅延させた場合、450msと600ms遅延させた場合に有意な差が生じた

○時間優先の原則の予測値では直線となるが、近接優先の原則の予測値に近い状態とあった

○時間優先の原則の予測値は63%、近接優先の原則の予測値は37%であった

このことからボタンを押す前に1回目の光が生じた場合でも1回目の光を主体的に起こしたと判断することが認められた。さらにそれは2回目の光の刺激間隔によって変化することが認められた。

考察

実験1の主な結果から主体感は時間優先の原則に厳格に適用する仮説が支持される。しかし、実験2のような時間優先と近接優先が競合する場合では時間優先の原則は他の因果的な合図に対応し、緩和される。

したがって、これらは、後にイベントに関連する文脈要因に対応するために主体の推論によって、物理的な最も基本的な法則(すなわち、その効果が原因の前に来ること)に反することがある。少なくとも現在言われているモデルの中の第一段階での運動予測の時間的脈絡と感覚フィードバックの低レベル、ボトムアップ処理を前提とした主体知覚といった二段階モデルと一致していない。

このようなことが生じた説明として2つ考えられる。

1つ目の説明として、認知評価プロセスはフィードフォワードされた低レベルの比較モジュールの結果を上書きしていることが考えられる。Synofzikら(2008)は主体感の非概念上(低レベル)感覚の間で、部分的な解離を説明するために主体の2段階モデルを提案している。そしてそれは潜在的なもの(例えば明確な主体判断を駆動する主体「意図的な結合」(Haggard et al., 2002))と関連している。彼らのモデルでは、第二段階での状況の異なる因果解釈の認知評価は、比較器モジュールの結果を上書きすることが可能なため、主体の感覚と主体感の概念的な意味との間の解離を引き起こすことができる。

これは、主体的な判断だけでなく、相対的なタイミングの判断がこのような方法で上書きされることが可能である。

2つ目の説明として、感覚運動タイミング情報は時間の長い期間にわたって積分され、再帰的トップダウンプロセスによって変調されるためであると考えられる。神経科学的な証拠は感覚統合が運動予測と感覚の簡単なフィードフォワード処理よりもはるかに複雑なプロセスに依存していていることを示唆している。例えば、開ループ運動計画と感覚フィードバック予測のための、処理と感覚フィードバックの使用のためだけでなく、複数のおよび再発の経路のような別個の運動予測プロセスがあるように思われる(Perruchoud et al. 2014)。

この研究で示した結果から、主体知覚の最新モデルとは対照的に、人間の主体感の基盤となるメカニズムはより前の他の文脈因果の合図に対して別々に時間的な順序情報を処理しないことが分かった。

主体を判断することは、競合の因果を支持、時間的に別々の視覚運動タイミング手がかりの確率交渉を伴う。この交渉が時には効果が原因の前に来るような状況で主体感の経験に繋がることが分かった。

リハビリテーションとして

本論文より主体のニ段階モデルで言われている『より低次であり潜在的な主体感』と『高次であり明示的な主体判断』の関係性がボトムアップだけでなく、トップダウンとしても関与することが考えられます。

このことから運動主体感を生じさせるためには、予測した運動とフィードバックを合わせるだけでなく、思考などの概念を変化させる必要があると思われます。

例えば、自分の手は麻痺しているから動かないと信じている方に対して、予測した運動とフィードバックを合わせるだけではなく、自分の手が動くかもしれないといった期待を持たせ、身体の概念を変化させるアプローチが必要になってくるのかもしれません。

予測した運動とフィードバックから主体感は生じますが、運動を予測するためのベースとなる身体に対する概念や思考も主体感を生じさせることに重要であることが分かります。

(文:理学療法士 高木泰宏)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Vestibular modulation of spatial perception(Elisa R. Ferrè 2013) 空間認知における前庭系の調節

概要

前庭入力は空間認知に重要な働きをする。神経学的患者における視空間処理の前庭刺激の効果は多岐に渡り記載されているが、空間認知における前庭入力の正確な寄与は不明のままである。この問題に対処するために我々は、線分二等分課題を使用し、近傍空間から遠位空間への移行の際の空間認知に対するガルバニック前庭刺激(以下GVS)の影響を調査した。

はじめに

本研究では前庭刺激によって左右方向の空間認知が変化するかどうかを調べた。さらに、我々は前庭刺激によって近傍空間と遠位空間、すなわち、深さまたは三次元空間の間の移行に影響を与えるかどうかの調査を行った。

我々は、左陽極と右陰極GVSで右半球を活性化することにより、線分二等分課題で左偏位を誘発するだろうと予測した。対照的に、GVSの逆極性、すなわち右陽極と左陰極によって左半球を活性化することにより、右偏位を誘導することができると思われる。

さらなる興味点として前庭刺激と視覚距離の相互作用、例えば近傍空間と遠位空間によって異なる効果があるのかという点がある。

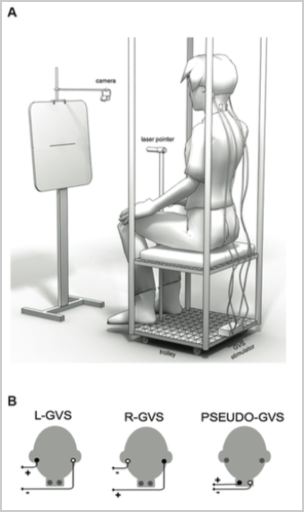

対象

本研究に同意を得た14歳以上の右利き男性9人(年齢:SD: 26.7± 4.19歳). 視覚、前庭や聴覚障害の既往歴のある参加者は除外した。

方法

参加者は、L-GVS、R-GVSまたは擬似GVS中に線分二等分課題を実行した。

参加者は床から71cmの特注可動トロリーに座った。これは空間内で異なる距離での線分を提示するために必要であった。課題の実施中、被験者の頭位は正中位とした。レーザーポインターは床から117cmの位置に固定された棒に取り付けた。

参加者はレーザーポインターを用い、右手で位置の調節をしながら二等分線課題を実施した。被験者から線までの距離は30、60、90、120、150cmの種類がある。これらの距離は参加者が適切な位置になるようトロリーを押して調整している。線の長さは一定に保たれており、距離の増加と共に角度が変化するようになっている。

刺激はパネルに水平に取り付けられた42cm×29.7cm紙に10、20 、30 cmの位置で呈示した。各試行では、L-GVS、R-GVSまたは擬似GVSは、試験の開始から1秒後に送信した。そして1秒後に開眼の合図を行い、線の中心をレーザーポインターで示すように指示する。さらに6秒後に合図が鳴るまでポインティング位置を維持する。この2つの合図の間に撮影が行われた。被験者は、線の中心にビームを移動し、調整を付け足して行うことなく、保持するように指示された。

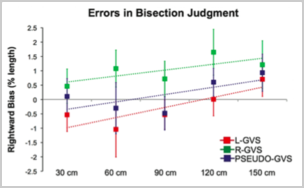

結果

回帰分析の傾斜は、距離の増加と共に中心点の系統的な右偏位を示した。この偏位はすべての条件において観察され(T(13)=2.068、p = 0.05)、これまでの研究結果と一致している。

一般的な前庭入力は空間認知に影響を与えるかどうかを識別するために、我々は擬似GVSと(L-GVS+R-GVS)/2を比較した。この比較において、近傍空間と遠位空間の移行を反映した勾配値に有意な差は認められなかった(t(13) = 0.264, p = 0.796). 同様に、左方向/右方向の偏位を表す2点間の値が条件間で有意差は認められなかった。(t(13) = 0.301, p = 0.768,).

特定の前庭の効果を調べるために、我々はR-GVSとL-GVSを比較した。この比較は、各半球における前庭投射は空間認知に関与する認知プロセスにどのような影響を与えるのかを明らかにする事を目的に行ったが、有意差は認められなかった(t(13) = 0.686, p = 0.505)。対照的に、二点間の値はL-GVSおよびR-GVS間の有意差が認められた(t(13) = −3.613, p = 0.003, Figure 1E)。L-GVSは左側空間、R-GVSは右側空間の偏位を誘導した。

考察

内耳にある前庭末梢器官からの情報は、身体についての多数の情報と統合されている。前庭と視空間情報の低位での相互作用は身体の空間表象に不可欠な情報である(Villard et al., 2005; Clement et al., 2009, 2012)。

ニューロイメージング研究では特定の前庭刺激によって誘発されるのは島前部・後部、側頭頭頂接合部、下頭頂小葉、体性感覚皮質、一次運動野と運動前野を含む領域が活性化する事が分かっている(Bottini et al., 1994; Bense et al., 2001; Fasold et al., 2002; Emri et al., 2003)。

我々は、L-GVSに起因する二等分課題の左方向への偏位が前庭刺激によって引き起こされるのは、右後頭頂皮質の過興奮から生じるであろうと推測している。反対に、R-GVSにより誘導される右偏位は、左半球内の相同領域の活性化を反映している可能性が考えられる。

末梢前庭障害を有する患者における近年の臨床研究は前庭誘発された変化に基づいて空間表現が変化するという仮説が支持されている。

Saj ら(2013)は、片側前庭損失者は身体方向の表象が水平線から逸脱していると述べている。興味深い事に左末梢前庭損失した患者のみが空間への身体方向の知覚が変化する事を彼らは発見した。空間処理は前庭が行っているだけでなく、右側優位であることを示唆している。

両側にGVSを使用した状況で陽極方向に誘導されることは私たちのデータでは説明が出来ないだろう。したがって我々の結果は一般的な正中の非特異的偏位を意味するわけではなく、むしろ高次の空間調整機能である。

結論として、我々の結果から前庭入力は対側半球における前庭投射が活性化し、水平方向の一方空間に向かって空間的注意をシフトすることを示した。頭部の全ての動きは新たに関連する社会と環境から周囲の顕著な空間情報を獲得する事を意味している。私たちは周囲の様々な情報を収集するために前庭器官を最大限に利用する事を提案する。

リハビリテーションとして

前庭機能は、眩暈や平衡感覚が広く知られていますが、本論文から空間性注意に関与していることが分かります。

左半側空間無視、注意機能障害などの高次脳機能障害に対するリハビリテーションを行う際に前庭機能の評価・アプローチの検討が必要だと考えられます。

(文:作業療法士 塚田遼)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Cerebral compensation during motor imagery in Parkinson’s disease(Rick C. Helmich 2007) 運動イメージ時のパーキンソン病における脳の代償;)

概要

神経性疾患では行動障害を最小限にする機能がある。私たちは感覚フィードバックや実行を実施し、パーキンソン病に対する運動イメージでの脳の代償機能を明らかにすることを目的とした。

左右非対称性の19名右利きのパーキンソン患者で実施した。MRIを使用し、患者に手の画像が回転し運動イメージにて回答する課題を実施し検証した。左右の手の運動イメージ時に運動前野の活動が記録された。しかし、外転方向の手を判断した時の反応時間は著しく遅かった。影響を受けたメンタルローテーション中の脳活動として、後頭側頭腹内側領域、後頭頭頂皮質領域の活動が増加した。さらに外転方向の右手の時に左背側運動前野が影響を受けた。

私たちは強い非対称性のパーキンソン患者では、手の運動イメージにて最も影響をうけた領域は後頭側頭腹内側領域であった。これらの知見はパーキンソン患者が運動計画生成時の視覚情報処理に増加し代償的な役割の拠点となっていることを特徴付けた。

はじめに

パーキンソン患者は外部感覚を手がかりにする場合、運動障害が改善する(Bloem, Hausdorff, Visser, & Giladi, 2004)ことが分かっている。また、障害された運動機能が代償的な脳機能によって保障されることが分かっており、それは脳の代償機能が進行性の変性疾患で発生することを意味している(例えば、注意の増強や視覚依存)(Palop, Chin, & Mucke, 2006)。

それらは、認知過程を手助けするシステムレベルの変化が生じるかもしれない。計量的な観点からみると、脳の代償機能(同じ機能を実行したり、同じ出力を得るために構造的に異なる要素の能力)は限局化していると認識される(Edelman & Gally, 2001)。限局化とは、構造的に異なる脳の回路が一つの特定の機能に寄与することができることを意味する。

脳回路に障害が発生した場合、他の回路が行動の欠損を防止することができる。また、神経変性疾患の慢性化は、脳が比較的影響を受けない領域にて神経活動を増加させることによって、代償機構を実施することができる((Palop et al., 2006; Price & Friston, 2002)。しかし脳機能の代償にて生きていくために必要な神経細胞が治療的介入の焦点をずらしているという、重要な問題を持っていることがある。

いくつかの脳イメージング研究では、パーキンソン患者において、前頭前野の活動が低下し、そして小脳、外側前頭前野、頭頂葉の活動が増加することが分かっている(Haslinger et al., 2001; Sabatini et al., 2000; Samuel et al., 1997)。

同様に活動が増加する、左前頭前野背外側部、右吻側帯状皮質はパーキンソン病、発症前に活動が認められることが分かってる(Buhmann et al., 2005)。

初期の変性疾患の場合、脳機能の代償が行動機能の正常を維持する。これらの研究は脳機能の代償が運動計画や運動実行もしくは異常な感覚フィードバックの認識に影響しているかもしれない(Boecker et al., 1999; Seiss, Praamstra, Hesse, & Rickards, 2003)。

他の研究ではパーキンソン患者の運動イメージに対するパラダイムを提示した(Cunnington et al., 2001; Samuel, Ceballos-Baumann, Boecker, & Brooks, 2001; Thobois et al., 2000)。この研究では実運動の運動イメージを記録した。パーキンソン患者における運動イメージ生成は運動出力または感覚フィードバック依存するものでは無いと仮定した。しかし、この論文はパーキンソン患者が回答する課題の不適当があり、適切な運動回路を選択し不適切でないものを除外するということは不明瞭のままであった。しかし、この研究からは脳の活動パターンがメカニズムを代償するということが分かった。

それは患者のパフォーマンスと戦略の客観的測定を可能にしながら患者が実行できる課題を使用することが必要である(Price & Friston, 2002)と考えられた。

ここではパーキンソン患者にfMRI使用しながら運動イメージの課題を実行し、パフォーマンスを定量化した。手を回転させた画像の手の左右を判断し問うたところ、現在の手の位置から手を動かすことによって課題に回答した(Parsons, 1987)。先行研究では手の心的イメージ(運動イメージ)と文字の心的イメージ(視覚イメージ)を比較することにより、運動イメージは特定の頭頂、運動前野のネットワークで実施されていることが明らかになった(de Lange, Hagoort, & Toni, 2005)。それは運動準備中の脳活動に似ている(Thoenissen, Zilles, & Toni, 2002)ことも分かっている。そして部分的に運動実行中の脳活動とも同じであった(Decety, 1996; Hanakawa et al., 2003)(Michelon, Vettel, & Zacks, 2006)。

健常者を用いた心理物理研究では、イメージにて外転の手の画像に自分の手を合わせる時に、実際と同じ時間と同じ手の動かし方が確認された(Parsons, 1987, 1994; Sekiyama, 1982)。さらに、被験者自身の手の位置が外転を向いた手を判断する時とそのパフォーマンス(Shenton, Schwoebel, & Coslett, 2004)と脳活動(de Lange, Helmich, & Toni, 2006)の両方に影響を与えることが分かっている。

これは外転の手の画像を判断する時は一人称イメージを使用していることを強調している。三人称イメージを使った異なった課題では、身体に対する効果は認められなかった(Fischer, 2005)。したがって、外転の手の画像を判断する課題は左右の手共に、運動イメージの神経と行動の相関を確認することができる。

私たちはこのことを使用し左右非対称に症状が出現しているパーキンソン患者に、手の画像を見せて左右の手を判断する課題を実施した。研究デザインでは最も影響を受けた値と影響を受けなかった値をとり分散分析を使用し手の行動と神経機能とを比較した。運動イメージを定量化しその際の脳活動を検証することにより、二つの手の運動イメージの間の脳活動がパフォーマンスまたは脳機能の代償に関係付けられるかどうかを判断することが可能となると考えた。

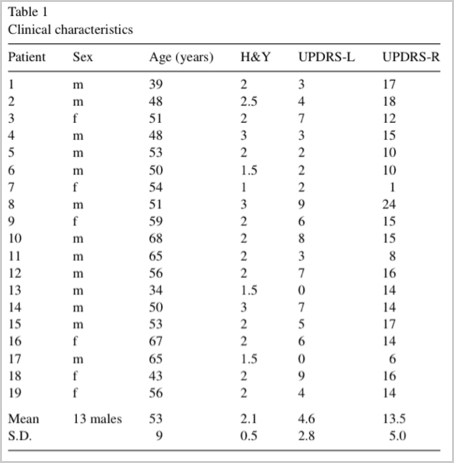

対象

右利きの19例(13人が男性、年齢53歳±9.1歳)。特発性のパーキンソン患者にて実質のOFF状態と定義(服薬後12時間以上が経過した状態)した。患者は右手に症状が出現し著しい非対称を持っていた。

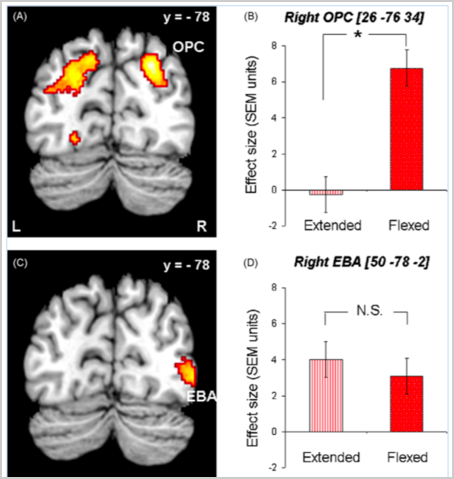

Fig.1 主実験。被験者は提示された画像を確認し右手か左手かを判断する課題。それぞれ内転、外転に配置された画像であった。

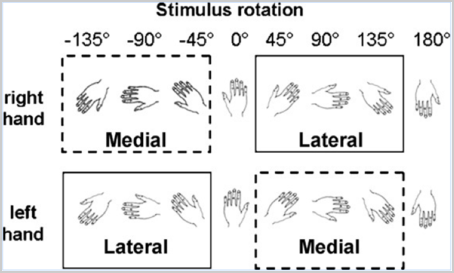

Behavioural results (パフォーマンス結果)

図.2 行動パフォーマンスについて。

(A) 右手または左手の画像を見せた時の反応時間はローテーションの回転角度が増すにつれて増加した。右手、左手共に内転方向の画像の時に反応時間は速くなった。

(B) 左手、右手共に手の内転、外転といった解剖学的要因の影響を受けた。パーキンソン病患者は左手よりも、右手にて解剖学的制限をうける外転時に反応時間が遅くなった。

(C) コントロール実験。パーキンソン患者、若者、老人での反応時間。右側に非対称性があるパーキンソン患者の反応時間が有意に遅かった。

Imaging data—rotation-related effects (ローテーション効果との関連)

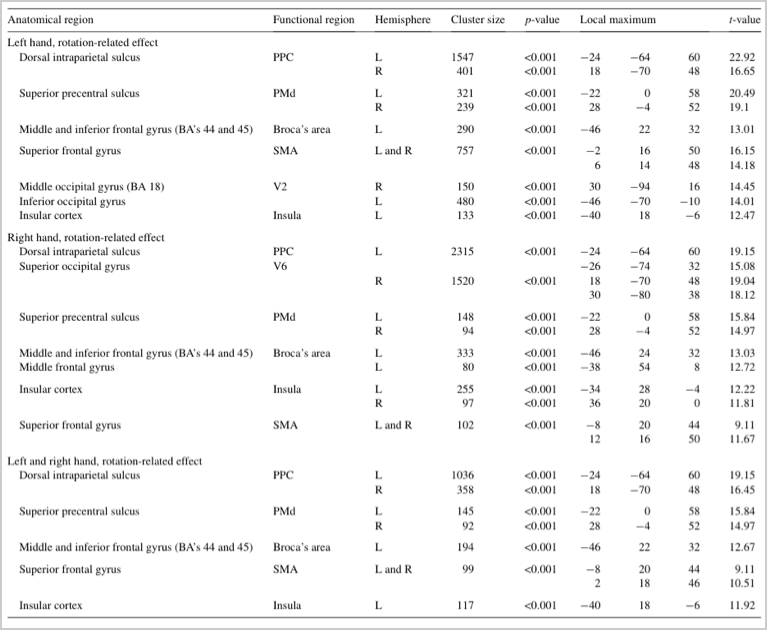

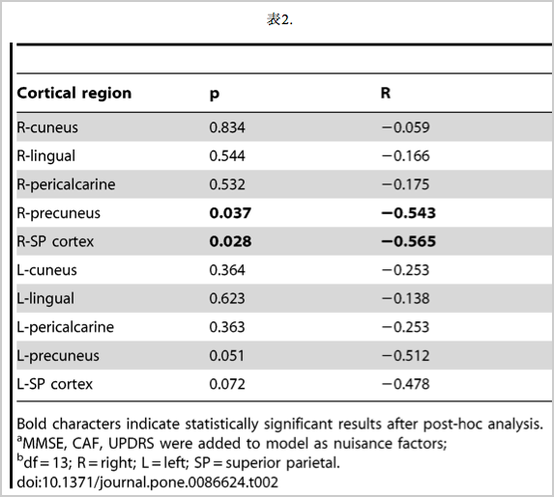

表2.手の機能とローテンション課題での脳活動

- 箇条書き1

- 箇条書き2

- 箇条書き3

SMA:捕側運動野 PPC:後頭頂葉 V2:視覚野2 V6:視覚野6(図6参照)

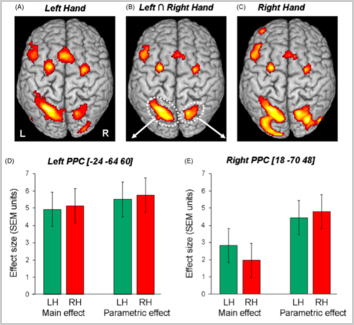

図3.ローテーション機能に対する運動イメージの脳機能

A及びCは左右の手を提示した後の脳機能分布。Bは左右の共通の脳機能分布。DとEは後頭葉の脳機能。全体的効果(Main effect)、ローテーション課題での効果(Parametric effect)。右手、左手での左右差。Parametric effectはローテーション課題での効果。

図4.運動イメージに対する脳活動。左右の手でのローテーション。

(A)左手よりも右手の方が脳活動が増加した。

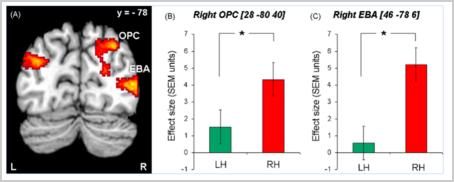

(B)と(C)右後頭頭頂葉(OPC)と側頭葉(後頭側頭腹内側領域(EBA):人の身体部位の認知)がローテーション時に増加した。

図4.運動イメージに対する脳活動。左右の手でのローテーション。

(A) 左手よりも右手の方が脳活動が増加した。(B)と(C)右後頭頭頂葉(OPC)と側頭葉(後頭側頭腹内側領域(EBA):人の身体部位の認知)がローテーション時に増加した。表3参照。

Imaging data-orientation-related effects(手の回転効果)

図5.運動イメージに対する脳活動。左右手での生体力学的(実際に動く範囲)制約。

A)生体力学的制約での脳活動部位。(外転での提示の方が、内転での提示より強い活動を誘発した)左手よりも右手提示の方が大きく上昇した。

(B、C)右後頭頭頂葉(OPC)と側頭葉(後頭側頭腹内側領域(EBA):人の身体部位の認知)での生体力学的制約での活動。これらの領域では生体力学的影響は左手よりも右手の方が大きかった。(図⒋、表4.参照。)

生体力学的行動結果について、左手よりも右手の方が制約を受けた。(内転よりも外転の方が反応時間は遅かった)。

内転、外転と右手、左手にて活動脳領域を調べた。すると3つの重要な領域が見つかった。図5.、表4.

最初は右側EBA。これは運動の知覚や眼球運動などに関与するV5(MT)と重なっている領域。第二に右側後頭頭頂葉(OPC)、これは背側頭頂間溝(V3A、V6、PPC)内に延びている。最後に左下後頭領域で、この部分はBA17、BA18と大きく重なっている。これらの3領域は外転方向の右手の刺激の時増加した。したがってこれらの領域は右手の生体力学的制約に関連した。(表4.)

次に私たちは、左手の提示のための外転、内転を調べた。右後頭葉鳥距溝の(一次視覚野)(occipital cortex(calcarine gyrus))この部分は主にB17、B18にあたいする領域が活動することを見つけた。左手の刺激の場合、外転と内転を比較しても同等の活動が認められた。(表4.)最後に我々は右手と左手での内側でのメンタルローテーション時に活動する脳領域を見つけることができなかった。

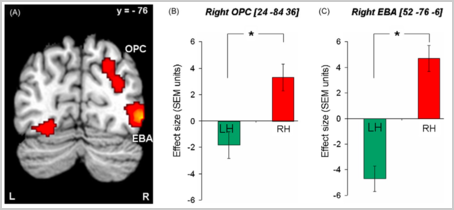

Imaging data-posture-related effects(姿勢の影響)

図6. 運動イメージに対する脳活動。右手の提示。患者の右手の姿勢での生体力学的制約に関連した活動の差。

(A、C)生体力学的制約として、患者の右手は伸展した時、屈曲した時に増加した時の脳活動部位。

(B、D)右後頭頭頂葉(OPC)と側頭葉(後頭側頭腹内側領域(EBA)での生体力学的制約として増加した脳活動部位。

OPCは患者の右手が屈曲した時増加した。EBAは患者の手の姿勢(屈曲、伸展)に影響しなかった。(図4.、表5参照。)

ここで私たちは手の外転方向でのメンタルローテーションのEBAとOPCの特徴を探すことを目的とした。そうするために、私たちは右腕が伸展か屈曲のどちらかに動かされた時、生体力学的影響を検討した。私たちは両側の頭頂後頭関連領域(OPC)が右腕が屈曲した時に生体力学的影響と明らかに関係づけられたことを見つけた(表5.図6.)。逆に、右側EBAは右腕が伸展、屈曲されたときの両方の生体力学的制約の時に活動した(表5.図6.)。

Imaging data-effective connectivity(ネットワーク効果)

上記のことから、右側EBAと後頭頭頂皮質(V6を含む)は右手のメンタルローテーションに関与した(左手と比較して)。そして、生体力学的制約と逆方向の右手のメンタルローテーションの時(内転と比較して外転)、これらと同じ領域がより強く活動した。これらの領域が運動イメージに貢献している場合、これらの活動は運動前野と頭頂葉のネットワークにより影響すべきである(図3.)。

私たちはこの仮説を検証した(Friston et al., 1997)。SVCを使用して、PMdとPPCの周辺を検証した結果、PMdの活動と同時にV6とEBAの活動も認めた。結果としては、右手でイメージをしないといけない時、右側EBA(V6を含む)は左側PMdとの結合を増加させた。右側PMdと両側PPCは活動が認められなかった。この知見は手の運動イメージと運動システムに視覚的な情報が強く影響したことを示唆している。

考察

本研究では、非対称のパーキンソン患者が手の運動イメージに異なった脳機能のネットワークに依存しているかを調べた。私たちは両手にて患者は課題で同じような間違いと同じような戦略をこころみたことを見つけた。手の運動イメージで最も影響を受けた脳領域は右側EBAとOPCであった。

- 行動パフォーマンス

反応時間とエラー率は両手のメンタルローテーションの回転角度が増加するにつれて増加した。重要なことは刺激の方向が患者の行動に影響を与えたことが確認できたことである。

この知見は画面に映った手に対して、イメージで自らの手を重ねるということを実行しなければならなかった。さらに、左右非対称の患者は(症状の)影響を受けている手のメンタルローテーションに困難を持っていることが分かった。

これはパーキンソン患者の運動実行中に観察されることと関連する。例えばパーキンソン患者は肘関節が関与する屈筋よりも伸筋が関与する等尺性収縮や俊敏な肘関節の動きに障害をもっている(Robichaud, Pfann, Comella, Brandabur, & Corcos, 2004)。これらは伸筋の動員の減少に関与する(Corcos, Chen, Quinn, McAuley, & Rothwell, 1996)。

私たちはこれらの障害が中枢レベルでもおこることを示した。メンタルローテーション時もパーキンソン患者の伸展は欠如していることが分かった(Flash, Inzelberg, Schechtman, & Korczyn, 1992)。

- 脳活動

患者は右手か左手かを判断する課題の時に健常者で手の運動イメージ課題で認められた場所であるPPC(後頭頂葉)や背側運動前野と同じ場所が活動することが分かった(de Lange et al., 2006; Johnson et al., 2002; Parsons et al., 1995)。

これらの知見は両方の手のメンタルローテーションで頭頂葉-運動前野のネットワークを使用していたことを示唆している。これらの頭頂葉-運動前野のネットワークに加え、(疾患の)影響をうけた右手のメンタルローテーション時に大きく関与した右側EBAと右側OPC、そして、左側一次視覚野が関与しました。

逆に、(疾患の)影響を受けない左手でのメンタルローテーション時、ローテーション角度が大きくなるにつれて右側のV1(一次視覚野)に活動を認めました。V1の活動が刺激画面の両方の手の逆側が活動したことを考えると、この脳活動は2つの視覚刺激のわずかな違いに反応したものだと考えられる。

対照的に右側EBAとOPCのローテーションでの違いの差に関する効果として、もっとも影響を受けた手に伴う刺激で活動し、そして高次視覚処理に関わった局在領域は影響を受けない手とほとんど差はなかった。また、EBAとOPCは生体力学的困難(外転)な方向に回転する際の影響を受ける手のシミュレーションに関与した。

- EBA

EBAは人間の身体部位の視覚処理に関連している(Downing et al., 2001)。また、被験者自身の手が見えない状態で行動計画と実行において活動することが提示されている(Astafiev et al., 2004)。

EBAの増加は本研究では生体力学的に複雑な動きを伴う場合、三人称の運動イメージの増加依存によって活動されている可能性がある。この領域は他者中心の視点で身体部位を処理する際に関係していることを示唆している(Saxe et al., 2006)。

パーキンソン患者は視覚を基本として運動イメージを生成する、そのため(症状の)影響を受けた手は生体力学的制約の中での複雑な動作の時に増加した可能性がある。

正確には、患者の現在の手の位置がEBAの活動に影響を及ぼさなかったという知見からも示されているように、それは固有感覚情報によって更新されていないのである、よってEBAの活動は外転へのメンタルローテーション刺激の難しさによって活動するということが考えられる。

この解釈はパーキンソン患者のポインティング課題の際に、健常者よりも自分の手の視覚情報をより多く、ポインティングするための情報として使用する(Adamovich, Berkinblit, Hening, Sage, & Poizner, 2001; Keijsers, Admiraal, Cools, Bloem, & Gielen, 2005)ことが分かっているということからもいえる。これはおらく固有受容器を代償するためである(Maschke, Gomez, Tuite, & Konczak, 2003)と考えられる。

- OPC

EBAのほか、右側OPCも(症状の)影響を受けた手での生体力学的制約のあるメンタルローテーション時に関与していた(図5.)。

EBAと比較してOPCの活動は患者が内側(肘屈曲)の位置に自分の手を持っていった時に具体的に活動が強化された(図6.)。これはOPCが手の刺激に対して、実際の手の位置と一致させる時に活動するという役割を持っていることを示唆している。OPCの活動は領域V3A、V6に関連させることが可能で背側ビジュアルストリーム(視覚路)、到達または把持動作の間での視覚情報を頭頂葉-運動前野ネットワークに方向付ける役割を持っている(Galletti, Kutz, Gamberini, Breveglieri, & Fattori, 2003)。

さらに、パーキンソン患者の(症状に)影響を受けた手の視覚強化での運動計画の生成における重要な役割を持っているということを支持する。

臨床的にはOPCの強化された活動は、パーキンソン患者が視覚的な情報を利用した時、運動機能の改善に関与しているかもしれない(Bloem et al., 2004)。また、EBAとOPCの一部は病気が進行するにつれて減弱する初期の機能であり(Keijsers et al., 2005)、そしてEBAの依存が増加することと後頭葉と頭頂葉の応答が、パーキンソン患者においての運動開始遅延の原因であるかどうかを確認しなければならない。

- 脳ネットワークと代償

(症状の)影響を受けた手での動きのイメージを想起した時、反応時間は遅延したが、しかしあまり間違えなかった。EBAと後頭葉-頭頂葉の活動はこれらの患者が課題を間違わないようにするために活動した可能性がある。

しかし、最終的には運動計画は運動イメージ課題中に運動前野で生成される必要性がある。さらに、それはまた課題の正答率とは関係無く、EBAと後頭頭頂葉の活動が関係すると考えられるかもしれない。そのために、私たちはこれらの後頭部領域の代償的役割について、(症状の)影響を受けた右手での左右手を判断する課題で、頭頂-運動前野ネットワークに関わりがあるかどうかを評価した(de Lange et al., 2005; Johnson et al., 2002)。私たちは影響を受けた手が身体から離れイメージされた時にEBAとOPCは左側PMdとの結合を増加させたことを見つけました。左運動前野(右利き被験者)は運動イメージや運動計画を行う時に大切な領域であることが知られてる(de Lange et al., 2006; Haaland, Elsinger, Mayer, Durgerian, & Rao, 2004; Hlustik, Solodkin, Gullapalli, Noll, & Small, 2002)。パーキンソン患者における右側EBAとOPCそして左側運動前野間の機能は右手での生体力学的な複雑な動きのイメージの際、代償機能として活動が増加する。ここでの重要点は強化された領域間の相互作用から生まれる代償活動であり、これらの知見はパーキンソン患者においての運動実行中の運動前野機能障害(Haslinger et al., 2001; Samuel et al., 1997)を補完する内容である。

結論

私たちは非対称性のパーキンソン患者の手の運動イメージの基礎となる脳内ネットワークを比較した。手の運動パフォーマンスで最も影響を受けた時と受けなかった時では異なる脳内ネットワークを使用していた。

最も影響を受けた手のシミュレーションは右側EBAと後頭頭頂葉の活動を増加させた。左側PMdとの連結の強化が認められた。これらは、追加された視覚情報処理はパーキンソン病患者において重要な代償メカニズムという概念と一致する。

第二の関連する知見はシミュレーションされた運動は身体から離れた手をイメージした時、患者は特に難しさを持っていたということになる。健常者の場合、この間の非対称性は認められなかった。この知見の主要なところはパーキンソン病患者で観察された伸筋の動作に関与していることを示している。

これらは疾患の経過によって脳活動が変化することから、行動の障害を予測することができるかもしれません。この知識はパーキンソン治療での臨床にて症状を防ぐために本質的な代償機能を活用する目的として開発していくことが重要である。

リハビリテーションとして

本論文より、パーキンソン病患者は初期の段階から運動イメージ生成の脳システムが変性していることが分かる。体性感覚を手掛かりに運動イメージを生成するのではなく、視覚情報と前頭前野のネットワークにて生成している。

このようなことはパーキンソン病患者の臨床にてしばしば経験する。例えば、患者さんに閉眼して頂き、セラピストが患者さんの手足を動かした際、患者さんが「どこに手(又は足)があるのかよくわかりません」「手と足を同時にわかることができません」などと言われることがある。

これは視覚情報での運動イメージ生成という脳機能の代償により、体性感覚からの身体イメージの生成が困難となっている状態ではないかとも考えられる。

また、トイレまでの廊下に等間隔で印を付け、そこをまたぐように促されると歩行がしやすくなったりすることがある。こういったことが現在でのパーキンソン病患者のリハビリテーションとして実施されている。

これらも視覚情報での代償機能を使用しており、脳システムから考えれば本来使用すべき箇所での運動イメージの生成とは異なる。

本論文での末尾には、代償機能を使用することで運動能力の低下を防止するという考え方であったが、本来、体性感覚を手掛かりに運動しなければならない状態であるにも関わらず、視覚情報で代償しながら動作するということは、一見動作としては上手く出来ているように見えるかもしれないが、動作している本人には違和感(動作がゆっくりなってきた、しっかりと目で確認しなければ動けない)は無いのであろうか。また、視覚情報の代償にてどこまで普段の生活に対応できるのであろうか。

僕たちセラピストは、代償機能というものをただ行為の実行というためだけに使用してはいけないようにも感じる。患者さん自身がどのように感じているか、また違和感はないのかなど、患者さんの内観も含め治療の対象としていくべきでないかと考える。

したがって、パーキンソン病患者のリハビリテーションとしては、体性感覚での運動イメージ生成を、どのように初期から実施していくかが要点となるように思われる。

(文:作業療法士 加藤祐一)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Time perception impairs sensory-motor integration in Parkinson's disease(Lucas et al 2013)時間知覚障害によるパーキンソン病の感覚-運動統合障害

概要

パーキンソン病に特異的に認められる症状は感覚-運動統合障害に起因するとの見解は多く報告されていますが、その根本的な原因として、「時間」の認識障害を想定した総説論文です。

健常者であれば視覚対象の速度変化などの時間の変化に対して、中枢神経系での情報処理過程を再編成し、適切に対応することができますがパーキンソン病患者ではこの情報処理がミリ秒単位で遅延しており、環境変化に対して適切に対応できないとされています。

時間の知覚には複数の皮質-皮質下領域が関与しており、加えて、パーキンソン病においては身体的、認知的、情動的な各側面からも時間認識が障害されていることが示唆されています。

運動制御における時間情報処理に関しては不明な点が多いとされています。時間認識障害の仮説としては、主観的な内部時間と物理的な外部時間の相対的不一致が挙げられています。また、時間認識のメカニズムとして

- 線条体などによる刺激の持続時間の検出

- 認知過程を介した運動実行

- 長期記憶内容の利用

といった情報処理過程が挙げられています。特に、ボトムアップでの時間情報の処理経路としては小脳系が、トップダウンとしては基底核系が関与しているとされています。

時間処理は主体の注意の状況により影響を受けることが明らかになっていますが、ブロック群と比較して、ランダムな規則性に基づいた情報処理の際には注意の活性化が促され、時間認識の結果が異なるとの報告がなされています。

基底核は運動制御に継続時間やタイミングなどの時間的側面から関与していますが、基底核の変質による、直接路(皮質への興奮性の経路)と比較した間接路(皮質への抑制性の経路)の相対的な活動量増加は、基底核と皮質との協調的システムの破綻につながり、結果として時間知覚が障害されるとされています。

無動や動作緩慢は基底核や前頭葉の機能低下による運動の開始や計画の障害とされていますが、このような症状は情報処理速度や時間認識障害による思考の遅延が原因である可能性があるとされています。

この状態は視覚情報と体性感覚情報の統合時間の延長にもつながる可能性があり、パーキンソン病における運動障害にも時間認識障害が関与している可能性があるとされています。

以上のことなどから、基底核の変質による直接路・間接路でのアンバランスによる器質的な時間情報処理の障害が皮質系での認知的な時間情報処理の障害を引き起こし、結果的に時空間情報処理の低下やそれに基づく運動制御障害へとつながっている可能性があるとされています。

リハビリテーションとして

パーキンソン病患者さんの臨床像を観察していると、運動のタイミングや持続時間、リズムの認識や複数の感覚情報の処理や統合障害を示唆するプロフィールを有している傾向があります。

時間に志向性を向けることで知覚内容に変化が認められたり、学習内容の記憶化が促進された症例の治療経験などからも、パーキンソン病患者さんを評価する際には、「どのような時間軸の中で運動を制御しようとしているのか」を評価していく必要性が高いものと考えられます。

パーキンソン病の特異的な症状の背景に時間認識障害があり、時間認識が皮質下と皮質のシステム破綻であると考えると、服薬による症状の緩和が認められる症状と、服薬では改善が乏しい症状があることが説明できるように思われます。つまり、服薬が有効とされる安静時振戦や動作緩慢に対しては、生理学的に神経伝達物質を補充し、皮質下の活動性を高めることで対応可能な症状である一方で、姿勢障害やすくみ足などの服薬だけでは症状の改善が認められにくい症状に対しては、神経伝達物質の補充に加え、認知機能の活性化を介した時間認識に関する神経系システムの再編成を意図した介入が必要となるものと考えられます。

(文:理学療法士 村部義哉)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Rubber Hand Illusion Affects Joint Angle Perception(Martin et al 2014) ラバーハンド錯覚は関節角度知覚に影響を及ぼす

はじめに

自己身体に関する現在の感覚情報が矛盾しているときに身体イメージが調整されることが知られている。

代表例がラバーハンド錯覚であり(Botvinick M,1998)、この錯覚を生じさせた後、被験者は自分の手の位置がラバーハンドの方へ移動しているように錯覚する現象が認められている。

ラバーハンド錯覚時に身体所有感が生じることを調査した結果、ほとんどの研究が視覚情報と固有受容情報の感覚的対立によって、身体像のずれを克服するためにラバーハンド錯覚が生じたことを示唆している(Folegatti A, 2009、Holmes NP, 2004、Kalckert A, 2012、Makin TR, 2008 、Pavani F, 2007、Rohde M, 2011)。

ラバーハンド錯覚を誘導するための前提条件として、ラバーハンドが被験者の手に対してもっともらしい位置にあることだと示唆されている(Ehrsson HH, 2004、Armel KC, Ramachandran VS ,2003、Tsakiris M, Haggard P, 2005、Preston C ,2013)。

ラバーハンドと本物の手の向きが一致しない時(Austen EL, 2004)や身体近接空間の外側に接地されている時(Preston C ,2013)には錯覚は減弱あるいは生じない。また、ラバーハンドへの触覚刺激の方向や撫で方も、錯覚の強さの決定要因となる。これらの実験結果から多感覚の情報が適切に全体的にもっともらしい身体イメージに組み込むことができない時に、錯覚強度が減少するか全く生じないことを示唆している。

この論文では、ほとんどの研究で行われている相対的なラバーハンドの位置(本物の手と同様の方向に配置される位置)以外の身体の方向として考えられる位置に、ラバーハンドを配置した時にどのように処理されるかを調査したものである(本物の手は肘関節伸展位であり、ラバーハンドは肘関節屈曲の位置に配置)。

このことから、本質的に脳が連続的に一貫性のある身体のすべての利用可能な感覚情報を組み込むことだけでなく、身体部分のサイズおよび身体運動学についての知識を維持しようとすることを示唆した論文です。

方法

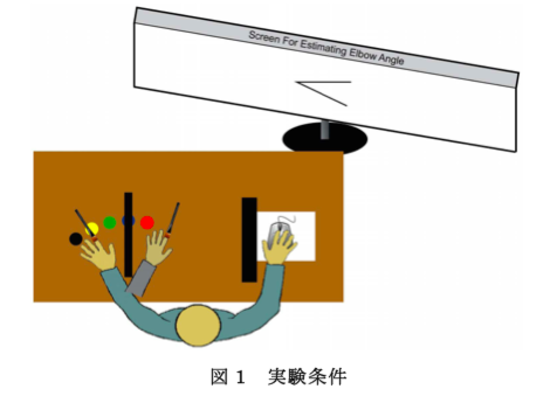

図1のようにラバーハンドを被験者の左腕から時計回りに44度反転させた位置に配置した。つまり、被験者の肘関節は伸展位だが、ラバーハンドは被験者の肘から屈曲しているような状態で配置した。

上記の位置において、ラバーハンド錯覚の強度を操作するため、一致条件(被験者の手とラバーハンドの撫でる方向が同じ)と不一致条件(被験者の手とラバーハンドの撫でる方向が反対)で行った。

錯覚を起こした後で、手の位置の移動(ドリフト)と肘関節の角度を評価した。手の位置の移動を測定するためには巻き尺を用いた。また、肘関節の角度を測定するためにはモニターに映る角度をマウスでコントロールする方法を用いた。

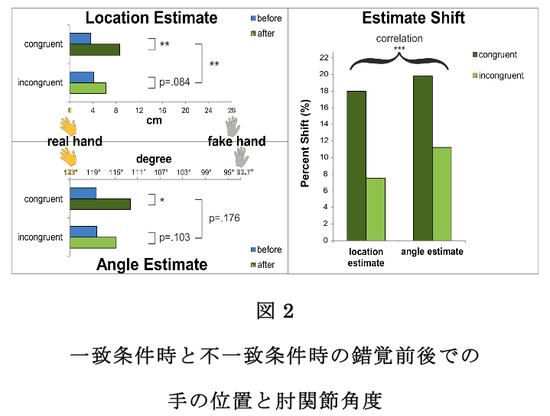

結果

一致条件では錯覚前後において、手の位置だけでなく、肘関節の角度もラバーハンドの方へ有意な変化が認められた(図2)。

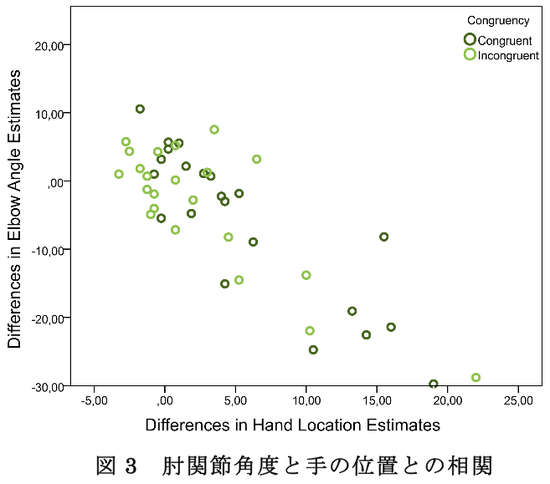

さらに、手の位置と肘関節の角度に相関が認められた(図3)。

考察

以上の結果から##ラバーハンド錯覚が手の位置の推定値だけでなく、肘関節の関節角度の推定値にも影響を及ぼしていることが示唆された。

このことは、視覚と触覚にて錯覚を起こされた部位である手だけでなく、直接錯覚を起こしていない身体部位である肘関節の固有感覚にまで影響されたことが考えられる。つまり、触覚情報が入力された手だけでなく、肘関節を含めた上肢全体の身体イメージに影響を及ぼしたと言える。

この錯覚を起こしていない身体部位の推定値の変化は、自分の身体内部体位モデルを介して間接的に生じなければならない。このモデルには身体部位や関節の向きや位置、角度の大きさと運動学的知識が含まれている。

このことをGallagherの用語法に照らし合わせると、この身体モデルは身体イメージの一部である可能性がある。そして、自分自身の身体に関連する本質的に明確な一側面を説明するものである。このことから一貫性のある全体的な身体イメージを維持するために、身体の部分を変容させたため手の位置のみでなく、肘関節の関節角度までが、ラバーハンド錯覚の影響を受けたと考えられる。

リハビリテーションとして

本論文から身体イメージの生成は身体へ入力される多感覚情報だけでなく、身体の知識にも影響され、変容することが考えられます。

この身体の知識は身体で経験され、その経験を意味付けし、記憶したものであると考えられ、その身体の知識は人それぞれによっても、違いがあるのではないかと考えられます。

また、頭で思い浮かべる状況(イメージ)や行為によっても変化する可能性があるのではないかと考えられます。

身体イメージや運動イメージをリハビリテーションに活かそうとする時に、その人の経験や、経験の意味付けというところまで考えた上で、どのようなイメージを用いるかを評価し、考慮しなければならないのではないかと考えられます。

(文:理学療法士 高木泰宏)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Could sensory mechanisms be a core factor that underlies freezing of gait in parkinson's disease?(Kaylena et al 2013)感覚のメカニズムはパーキンソン病におけるすくみ足の基礎となりえるのであろうか?

感覚のメカニズムはパーキンソン病におけるすくみ足の基礎となりえるのであろうか?

すくみ足歩行の病態仮説としては様々な要因が挙げられていますが、本論文はパーキンソン病患者が固有受容器からの体性感覚情報を活用できず(Keijsers 2005)、視覚と体性感覚の統合障害との仮説(Giladi 2001, Cowie 2010)に基づいたものです。

狭所移動時やエレベーターなど、視覚情報が継時的に変化する環境においては、視覚情報と体性感覚情報を適切に統合した状態での運動制御が必要となります。

パーキンソン病患者はすくみ足歩行時に体性感覚情報や外部環境(視覚情報)をどの程度活用できているのかを調べるために、複数のパーキンソン病患者の異なる条件下での歩行状態を評価しています。

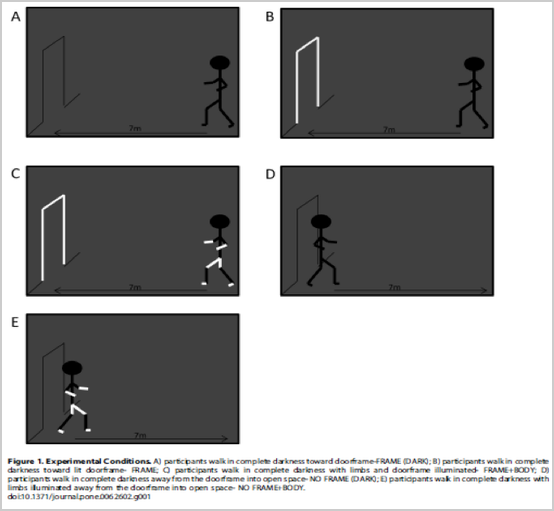

実験の条件としては以下の5つが設定されています。

A:暗闇の中でドアに近付いていく

B:暗闇の中で縁を光らせたドアに近付いていく

C:暗闇の中で前腕、大腿、足部を光らせた状態で縁を光らせたドアに近付いていく

D:暗闇の中でドアから離れていく

E:暗闇の中で前腕、大腿、足部を光らせた状態でドアから離れていく

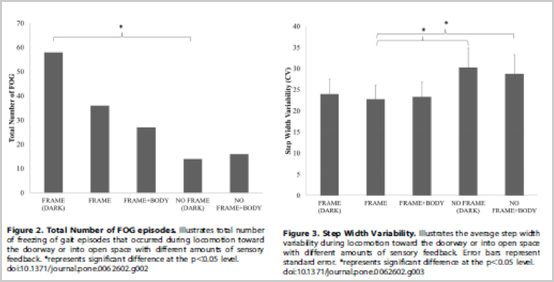

結果、Aでは他の条件と比較して歩行速度や歩長の優位な低下が認められ、D,Eと比較して歩数の増加が認められたとされています。

B,CではD,Eと比較して歩幅の優位な低下が認められたとされています。

これは、ドアの縁や自己身体の位置などの視覚情報が乏しいA条件ではすくみ足が起こりやすいことや、視覚情報が豊富であり、かつドアから離れていくE条件ではすくみ足がおこりにくいことが示されておりドア幅の視覚情報が与えられているB,CではD,Eと比較して、ドア幅に合わせて予測的に歩幅が狭められていることが示されています。

また、A→B→ Cのように、視覚情報の増加に伴ってすくみ足の軽減が認められたことや、D,Eでは比較的すくみ足の発生が低頻度であったことが示されています。

以上の結果から、パーキンソン病患者が視覚情報を利用して予測的、かつリアルタイムでの運動制御を行っていることや、視覚情報の乏しい環境における記憶誘導性の運動制御能力(Almeida 2005)が低下していることが示唆されています。

また、ドア接近時のように、外部環境への適応に伴う認知的負荷の増加(Hausdorlf 2003)に十分に対応できていない可能性があるとされています。

本実験から直接的なデータは示されていないものの、障害物にたいする恐怖感などの情動的要素との関係も示唆されています。

結論として、固有受容器からの体性感覚情報を十分に活用できないことが、すくみ足の一因であるとされています。

リハビリテーションとして

本研究では視覚情報の提供がすくみ足の制御に有効とされており、実際に視覚的な外的刺激によりすくみ足が制御される場面は見受けられます。

しかしその一方で、患者さんが適切な視覚情報を選択できず、患者さんにとって視覚情報による認知的負荷が過剰となった場合には、視覚情報によりすくみ足が増強されてしまう場面も同様に認められます。

障害物接近時や狭所移動時に特異的にすくみ足が出現するパーキンソン病患者さんを評価していると、視覚情報に過剰に注意が選択・持続されており、体幹や下肢などの体性感覚への注意の転換や分配が困難である印象を受けます。

そのため、治療方針としては、対象に接近する際や狭所を通過する際に自分がどの身体部位のどの感覚モダリティに注意を向ければよいのかといった視覚対象と自己身体の関係性を意味的・情動的に学習し、自分がどのような運動イメージを想起すれば外部環境に対応できるのかを知ってもらうことが重要であると考えています。

上記のような学習過程を介して、顕在的なすくみ足からの脱却方法を獲得し、成功経験を反復していくアプローチが有効であるように仮説立てています。

(文:理学療法士 村部義哉)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Moving a rubber hand that feels like your own:a dissociation of ownership and agency(Andreas Kalckert and H.Henrik Ehrsson 2012)ラバーハンドを動かすと自分自身の手に感じる:所有感と主体感の解離

ラバーハンドを動かすと自分自身の手に感じる:所有感と主体感の解離

身体の自己認識の基本的な2つの側面が重要であると言われており

その1つ目が

身体所有感であり、「この身体はまさに自分のものである」と言った自分が自分の身体を所有している感覚です(Gallagher, 2005; Makin et al., 2008; Ehrsson, 2012)。

この感覚は異なるモダリティの感覚信号から形成されると言われています(Botvinick, 2004; Makin et al., 2008; Ehrsson, 2012)。

このようなことはラバーハンド錯覚を調査している研究によって明らかにされています。

この研究はラバーハンドと被験者の手に対して、同期した触覚刺激を与えることによって、ラバーハンドを自分の手のように感じるようになることを報告しています(Botvinick and Cohen, 1998)。

また、視覚と触覚の非同期刺激(Shimada et al., 2009b)や解剖学的に合わない位置(Ehrsson et al., 2004; Tsakiris and Haggard, 2005)にラバーハンドを配置することで保持感の欠如が報告されています。

2つ目が

運動主体感であり、「その運動を引き起こしているのは自分自身である」と言った感覚です(Blakemore and Frith, 2003; Haggard, 2005; Gallagher, 2007; David et al., 2008; Synofzik et al., 2008a)。

この感覚は遠心コピーと実際のフィードバック感覚との比較によって、形成されていると言われています(von Holst and Mittelstaedt, 1950; Bays et al., 2005; Crapse and Sommer, 2008)。

また、作用する意志と動作目的の知覚が合致することは、主体感を支持している全般的なメカニズムであることとして提案されています(Wegner et al., 2004; Sato, 2009)。

ラバーハンド錯覚などの実験方法を用いて、身体所有感や運動主体感を生じさせることはそれぞれ単独で行われていますが(Tsakiris and Haggard, 2005; Dummer et al., 2009; Kammers et al., 2009; Longo and Haggard, 2009)、身体所有感と主体感を明確に解離させた実験は今まで行われていません。

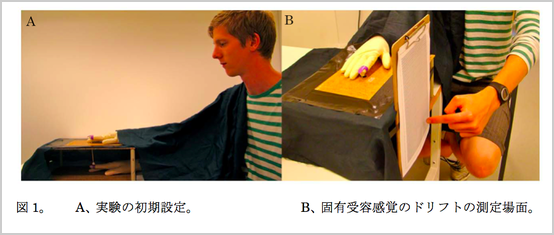

そこで、本論文ではラバーハンド錯覚と同様に偽物の木製の手を使って、触覚ではなく、固有感覚と視覚のマッチングによって、錯覚を生じさせています。

その中で主観的な評価(アンケート用紙)と客観的な評価(固有受容感覚のドリフト)を用いて所有感と主体感の変化を各条件間で比較し、身体所有感と身体主体感はそれぞれ異なる過程であるのか、この二つの過程は相互作用するのかを検討しています。

実験の手順、結果、考察は以下になります。

本論文の実験内容及び考察

<手順>

・状態

図1Aのように、手を箱の中に入れて、机の上に置いた。その箱の上に木製の手を配置した。そして、被験者の手、木製の手の見え方が同じになるようにゴム手袋をどちらにもした。木製の示指と被験者の示指は棒で繋がれて、連動して動くように接続した。

・課題

半規則的なリズムで示指をタッピングすることとした。

条件

実験1

被験者の示指と木製の示指の動く運動時間の一致を操作した。

同期条件:被験者と木製の手の間を木の棒で連結させた状態でタッピング課題を行う。

非同期条件:被験者と木製の手の間の木の棒を外して、500ms遅延させて動かす。

※上記条件にて、アンケート(下記記載)にて評価した。

実験2

実験1と同じ条件で固有受容感覚のドリフトを評価した。

実験3

運動要素(自動か他動)と木製の手の位置(一致か不一致)を操作した。

自動一致条件:自動運動にて課題を実施。被験者の手と木製の手の位置は解剖学的に一致している。

自動不一致条件:自動運動にて課題を実施。被験者の手と反対の位置(180°回転)に木製の手を置く(木製の手が解剖学的に反対に配置する)

他動一致条件:被験者は力を入れず、他動運動にて課題を実施。被験者の手と木製の手の位置は解剖学的に一致している。

他動不一致条件: 被験者は力を入れず、他動運動にて課題を実施。験者の手と反対の位置(180°回転)に木製の手を置く(木製の手が解剖学的に反対に配置する。

※4つのどの条件でも被験者の示指と木製の示指の運動時間は一致させている。

実験4

実験3と同じ条件で固有受容感覚のドリフトを評価した。

錯覚の測定

アンケート用紙

主体感、所有感、主体感コントロール、所有感コントロールの項目をそれぞれ4項目ずつから構成された。

-3(項目ともっとも一致しない)~+3(項目ともっとも一致する)の7段階でリッカートスケールにて評価した。

ポインティングによる固有受容感覚のドリフトの測定

図1Bのように、被験者は閉眼にて右示指の位置を左示指で示した。

本論文では以下の結果から大きく3つのことを考察しています。

①固有受容感覚を用いた視覚との同期方法でも古典的なラバーハンド錯覚(視覚、触覚の同期)のように身体所有感を経験することができるか。

②身体所有感と運動主体感が解離している。

その際に身体所有感を持たない運動主体感(外部(物体)主体性、すなわち道具使用に近い)と身体所有感を持つ運動主体感(身体主体感)があり、その過程は違うのではないか。

③身体所有感が運動主体感を調整すること。身体所有感が高い状態では運動主体感もより高くなるか。

結果と考察

実験1の錯覚アンケート結果

■身体所有感を同期条件で経験した。非同期条件よりも身体所有感は高かった。

■運動主体感も同様に同期条件で経験し、非同期条件よりも高かった。

実験2の固有受容器のドリフト結果

■同期条件で木製の手へのドリフトが認められ、非同期条件では示さなかった。

■固有受容感覚のドリフトの程度とアンケートの身体所有感の項目点数が同期条件で大きな相関を示した。

■非同期条件での身体所有感や同期・非同期条件の主体感には相関は認められなかった。

考察

視覚と触覚を利用した古典的なラバーハンド錯覚と同様に身体所有感が、固有受容感覚と視覚情報の空間的、時間的な適合によっても生じることが分かった。視覚、触覚の特殊な感覚モダリティだけで身体所有感が生じると言うよりも、意味がある感覚の相関が身体所有感を生み出すと考えられる。

実験3の錯覚アンケート結果

■自動一致条件で身体所有感と運動主体感の両方が認められた。

■自動不一致条件では運動主体感は認められたが、身体所有感は認められなかった。

■他動一致条件では身体所有感は認められたが、運動主体感は認められなかった。

■他動不一致条件では身体所有感と運動主体感共に認められなかった。

■身体所有感は解剖学的に木製の手と被験者の手が一致している際に認められた。つまり主作用は位置であった。また、解剖学的に一致している条件では自動運動によって身体所有感が高められた。しかし、運動(自動運動と他動運動)と位置(解剖学的な一致と不一致)の交互作用はなかった。

■運動主体感は自動運動であった際に認められた。つまり主作用は運動であった。また、自動運動の条件では解剖学的に一致していることによって運動主体感が高められた。運動と位置の交互作用は有意な傾向を見つけた

■身体所有感と運動主体感は自動一致条件のみで大きく相関していた。

■運動主体感は位置の不一致と他動運動で有意に減少する。不一致条件より他動条件の方が運動主体感を減弱させる。

実験4の固有受容感覚のドリフト

■自動一致条件と他動一致条件で木製の手へのドリフトが認められた。

■自動不一致条件と他動不一致条件ではドリフトは認められなかった。

■ドリフトの主作用は位置であった。運動には認められなかった。交互作用もなかった。

考察

自動不一致条件と他動一致条件のように、運動主体感と身体所有感を解離することが示唆された。

運動主体感の主作用は運動であり、自動運動によって、運動意志や遠心性コピーが運動野から発生する場合に運動主体感が生成された。

そして、身体所有感の主作用は位置であり、解剖学的に木製の手と被験者の手が一致することで、視覚と固有受容感覚が一致し、身体所有感が生成された。

木製の手が自分の手と一致した時の方が不一致の時よりも運動主体感が強かったこと、自動一致条件でのみ運動主体感と身体所有感に相関があったことから、主体性には身体主体性と外部(物体)主体性がある間接的なエビデンスを提供する。

身体所有感がない状態での身体主体感(外部主体感)よりも身体所有感がある状態での運動主体感(身体主体感)の方が強い運動主体感を生成する可能性がある。

つまり、道具使用時の運動主体感と自己身体を動かす時の運動主体感のメカニズムが違う可能性がある。

外部主体感は運動主体感のように筋骨格の特徴と身体の空間中座標に拘束されない。

その代わりに、動作と目的の間で作られる学習的で随意的なものに基づく知覚の予測に依存する。

リハビリテーションとして

本論文の結果である運動主体感と身体所有感の生成過程は解離しているが、運動主体感と身体所有感が相互に影響をしている。

このことから、運動主体感と身体所有感のどちらか一方が欠如していると言う捉え方よりも、欠如した感覚ともう一方の感覚の解離によって、病態が生じていると考えないといけないのではないかと思います。

例えば、失認の病態などは身体所有感がなってしまうが、運動主体感が存在するケースがあります。

そして、その##解離が身体の道具化や他者化を起こすのではないかと思います。

##

運動主体感が残存し、身体所有感との差が大きくなれば、自分の意志と同じように動く奇妙な他人の手となるのではないでしょうか。

そのように考えると運動主体感と身体所有感の差が様々な病態を作るようにも考えられます。

また、身体所有感が残存し、運動主体感が欠如することは自動性が極端に失われるように考えられます。

これは運動主体感が欠如したというよりも、身体所有感との差が広がったため病態が生じ、その差が大きくなればなるほど病態も悪化するように感じます。

このようなことから、運動主体感と身体所有感の差を相互的に評価しながリハビリテーションを展開していくことが必要になってくるように思います。

私達も運動主体感と身体所有感の差を意識して、日々の臨床に臨んでいきたいと思います。

(文:理学療法士 高木泰宏)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

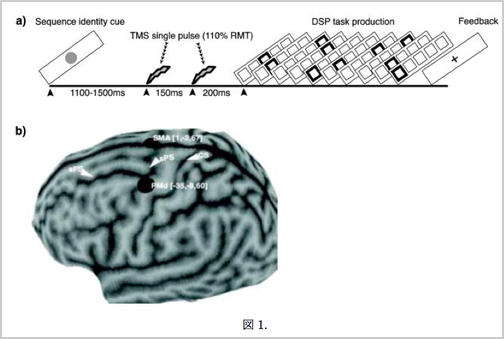

Spatiotemporal variability during gait initiation in Parkinson's disease.(Nicholas F. Wymbs 2013))訓練量の違いによる左背側運動前野と補足運動前野の活動関係

今回の論文は左側背側運動前野(PMd)、補足運動野(SMA)が学習過程にどのように関係しているか、ということについての論文でした。

背側運動前野と補足運動野は時系列な運動行動の選択、実行に親密に関係している(Wise 1985; Tanji 2001)ことが知られています。 また、運動学習中の脳活動についてはより新しい運動の学習については運動前野などが活動し、習熟後の動きでは補足運動野などが活動する(Jenkins et al 1994)ことが分かっています。

学習中に順序パターンを繰り返すことに気づく時、背側運動前野が活性化する(Deiber et al. 1997)そして、学習成績成績が安定し自動化されてきたとき減少する(ueptner et al. 1997)ということが言われています。

対照的に、補足運動野の活性化は、学習が安定し意識しないでの順序検索時の間観察される(Grafton et al. 1995; Bischoff-Grethe et al. 2004)。

また、補足運動野は内部的に発生する経時的な行動検索とより強く関係しているのに対して、背側運動前野は外部的な刺激にに対して関係している(Mushiake et al. 1991; Jahanshahi et al. 1995; Jenkins et al. 2000)。

今回の研究ではそのような結果では無く、著者達も以外であったようです。

まず、被験者にDSP訓練という視覚提示にあわせボタンを押す訓練を実施します。被験者を3郡に分けます。1郡がminimally(MIN)1回だけ訓練をうけた郡。1郡がmoderately(MOD)10回ほどよく訓練をうけ郡。1郡がextensively(EXT)64回訓練をうけた郡です。これを3回繰り返します。

DSP訓練後、にTMSを左背側運動前野(PMd)、補足運動野(SMA)にあて、その正答率や反応速度をみました。ここでは正答率を提示します。

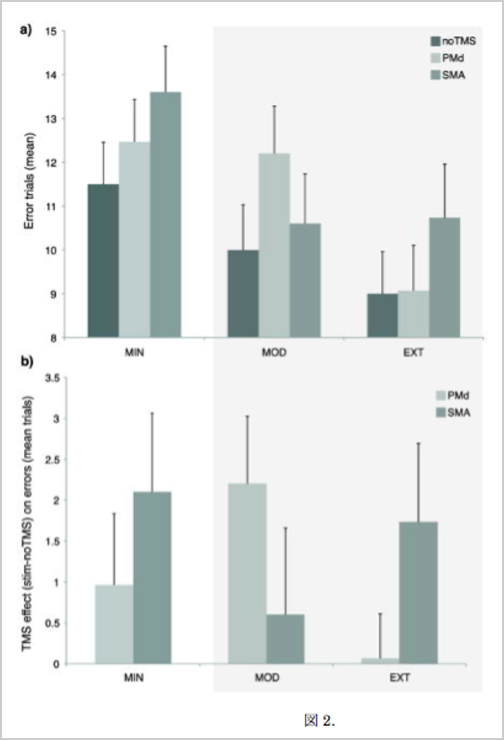

結果

図2.a)では補足運動野(SMA)にTMSをあてた際、エラー回数がMINから増加しています。その後、MOD、EXTでも増加が認められています。左背側運動前野(PMd)ではMIN、MODで増加しています。

考察

本研究の目的は左運動前野(PMd)と補足運動野(SMA)が学習に対してどにょうに影響するかを検証することが目的でした。

訓練の深さの違いにより、左運動前野(PMd)と補足運動野(SMA)が異なった活動をし、学習に対して違った時間尺度で働くことが分かった。

順序的な視覚刺激の学習は背側運動前野を使用する、といったことからも左背側運動前野(PMd)は比較的学習初期から活動しているといえる。

MOD時はより多くの外部空間情報、DSPのキューを必要とするため、背側運動前野が必要とされています。これは過去の研究である、背側運動前野機能(Deiber et al. 1997; Doyon et al. 2002)とマッチしている結果となっています。

また、補足運動野(SMA)は記憶誘導型で計画と外部情報に基づく時系列な運動情報の検索に関わる(Mushiake et al. 1991; Jahanshahi et al. 1995; Jenkins et al. 2000)ことが知られています。

左背側運動前野(PMd)と補足運動野(SMA)はMODには必要だがEXTはお補足運動野(SMA)が主に活動しています。補足運動野(SMA)は記憶初期のMINでも活動しています。補足運動野(SMA)はすべての項目で活動しています。

リハビリテーションとして

リハビリテーションとして、運動学習を考えることは非常に大切な事です。今回は背側運動前野と補足運動前野の関係性に着目して運動学習をみています。本来、学習初期では背側運動前野が主に活動し、学習後期になると、補足運動前野が活動することが言われていましたが、##今回は学習の初期からも補足運動野が活動することが分かってきました。

##

学習というものが外部環境の探索、そして内部情報の引き出しということをカテゴライズしながら学習しているのではなく、相互的に内部と外部をやり取りしていることになるのではないかと思います。

補足運動野(SMA)、大脳基底核と関係が密であり、学習初期から補足運動野(SMA)が活動するのであれば、パーキンソン病患者の学習を考えた際にも工夫が必要だと感じます。

話がそれてしまいそうですが、パーキンソン病患者のすくみ足等も補足運動野(SMA)をオンラインで常に使用できないところも原因の一つでは無いかと考えられなくもないでしょうか。

また、この論文では文末で背側運動前野(PMd)、補足運動野(SMA)と一次運動野(M1)との関係にも触れており、一次運動野(M1)との興奮性、抑制性との関係も示唆しております。今後、その辺りの文献もご紹介できたらと考えております。

(文:作業療法士 加藤祐一)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Contributions from the left PMd and the SMA during sequence retrieval as determined by depth of training.(Ryan T. Roemmich 2013))パーキンソン病における歩行開始時の時空間的要素

パーキンソン病における歩行開始時の時空間的要素

パーキンソン病(PD:Parkinson’s Disease)のすくみ足(FOG:Freezing of gait)の中でも、歩行開始時に出現するすくみ足(FOG)は特に転倒リスクが高いとされています。

歩行開始や歩行の継続を円滑に行うには、下肢(特に足底)の位置関係の時空間的な変化に一貫性が保たれている必要があります。

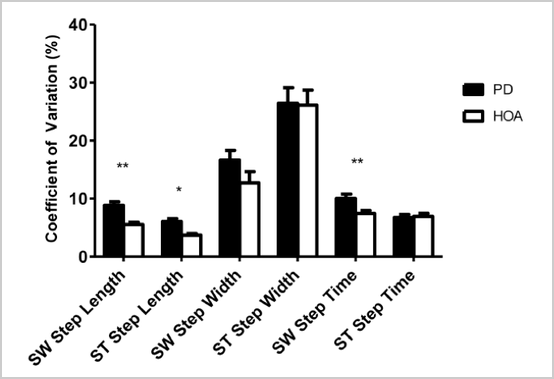

本研究は、パーキンソン病(PD)患者が外部からの合図を受けてから自発的に歩行を開始する際の最初の2歩の歩長、歩幅、所要時間の変動率を解析し、コントロール群と比較したものです。

本研究の結果、パーキンソン病(PD)では歩長が短くなる一方で、歩幅や時間には著明な変化はなかったとされています。これは、一歩あたりの移動距離が少なくなっているにも関わらず、相対的に足を振り出すまでの所要時間(遊脚下肢の移動速度ではなく)が増加していることを示しています。

この結果から、パーキンソン病(PD)の歩行開始時のステップは「歩長が短く、振り出しを開始するまでに時間が掛かる」といった特徴を有しているものと述べられています。

この病態の背景にある運動学的メカニズムとして、支持基底面の圧中心と動作時の重心の不均衡が想定されています。また、適切な重心の保持は上肢を含めた姿勢制御戦略による圧中心の維持に基づいているとされています(Assaiante 2000)。

神経生理学的メカニズムとしては、パーキンソン病(PD)患者で機能が低下する大脳基底核と大脳皮質閉回路が運動の開始や注意セット変換に関与している(Johnson 2003)ことや、予測的姿勢制御(Drew 2001)や中脳歩行中枢との相補的な関係性(Ferraye 2010)が障害されることなどから、歩行開始時~歩行継続における予測的姿勢制御が困難となっていると述べられています。

つまり、歩行開始時の姿勢制御では、支持面や重心の大幅な変化が発生する為に、同時に制御しなければならないタスクが多く、遂行機能能力が低下しているパーキンソン病(PD)患者では特に困難な動作であると推察されています。

上記より、本実験結果は、パーキンソン病(PD)患者では基底核‐皮質閉回路(補足運動野)の機能低下に伴う運動の開始や遂行機能の低下により、予測的姿勢制御能力が障害された結果、歩行開始時の圧中心や重心の経時的変化に適応できずなかった為に引き起こされていたものと結論付けられています。

また、歩行開始時の予測的姿勢制御能力の低下がパーキンソン病(PD)の早期発見の指標となる可能性が示唆されています。

リハビリテーションとして

すくみ足(FOG)を呈する患者さんの臨床像として、片脚の足底への圧移動や他の身体部位との位置関係に注意を分配・転換できず、円滑な重心移動ができないケースが見受けられます。

介入としては、足底での圧中心と重心の時空間的関係性を患者さんの自発的な運動の開始や言語を用いて知覚し、時間的側面から情報化していく事で、即時的な変化が認められる場合があります。

しかし、圧中心と重心のズレによる不均衡性や予測的姿勢制御の状態を考慮した運動のタイミングなどの内的な経験を評価することは臨床上難しく、課題の難易度設定に難渋する場合も多いです。

また、「安定感」や「身体の傾き」などの前庭感覚に志向性を向けた際の意識経験を、どのような言語表現と対応させるのかが難しいと感じています。

しかしその一方で、歩行開始時のすくみ足(FOG)の制御が可能となった際の本人の経験に対応した言語の獲得は、手続き記憶障害を有するパーキンソン病(PD)患者さんに対する治療の永続性を確保する為の1つの治療方針となると考えています。

歩行開始時のすくみ足(FOG)に介入する際、外的なバランス調整能力だけではなく、不均衡性や予測的姿勢制御の状態などの内的な経験を評価する方法が考案できれば、より適切な治療方法の確立につながるのではないかと考えています。

(文:理学療法士 村部義哉)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Freezing of gait in Parkinson’s disease : disturbances in automaticity and control(Jochen Vandenbossche, et al 2013)

パーキンソン病におけるすくみ足:自動性と認知的制御の関係

すくみ足歩行(FOG : Freezing of Gait)の病態メカニズムとして、「注意のセット変換」「二重課題」などの遂行機能障害が提唱されています。実際、すくみ足(FOG)を有する患者では、注意や判断に関する神経心理学的検査にて異常が認められる傾向にあります。

本論文はそれら「認知機能の障害」と「脱自動化の障害」との関係性からすくみ足(FOG)を考察したものです。

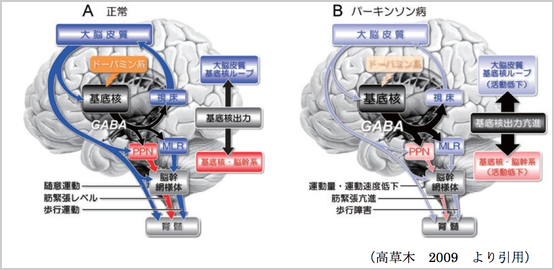

パーキンソン病(PD : Parkinson’s disease)患者の主な病巣である大脳基底核(BG : Basal Ganglia)は多くの部位と機能的に連結しており、大脳基底核(BG)での神経伝達物質であるドーパミンの枯渇や大脳基底核(BG)からの出力部位である黒質網様体部(SNr : substantia nigra pars reticulate)の抑制性の出力増加に伴い、投射先である視床から大脳皮質への促通系の出力や中脳の自動歩行中枢である脚橋被蓋核(PPN : Pedunculopontine tegmental nucleus)の活動が低下した結果すくみ足(FOG)が出現するとしています。

また、すくみ足(FOG)は運動・認知・情動の各側面から影響を受ける症状であり、視床や脚橋被蓋核(PPN)もまた神経解剖学的に運動・認知・情動との関連が示されています。特に、情動的側面(ストレスの増加など)や感覚に過度に依存した運動は、尾状核を経由した視床や脚橋被蓋核(PPN)の過剰な同期的活動によりすくみ足(FOG)の誘因となるとされています。

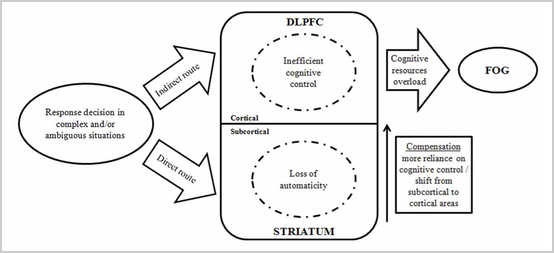

これらから、すくみ足(FOG)は注意の動員によるワーキングメモリや情報の更新能力といった「認知的制御」と無意識的な運動制御などの「自動的制御」の両方からの影響を受ける症状であるものと考えられます。

本論文では、責任病巣として、前頭‐線条体の機能的連結に着目しています。遂行機能やワーキングメモリ、過剰な運動の抑制に関与する認知的な運動制御に関与する前頭葉と、手続き記憶の形成に関与する線条体の関係から、歩行の「認知的制御」と「自動的制御」のアンバランスがすくみ足(FOG)の背景にあるものとしています。

加えて、すくみ足(FOG)を有する症例では、右前頭頭頂葉と後頭葉の視覚情報処理ネットワークの機能低下や、左頭頂葉と後帯状回の萎縮が認められる事から、視覚情報や情動からもすくみ足(FOG)が助長されている可能性があります。

すくみ足(FOG)を認めないパーキンソン病(PD)患者では自動的制御の低下を認知的制御で代償する事ができますが、すくみ足(FOG)を有するパーキンソン病(PD)患者では認知機能が低下している事から、自動的制御の低下する場面において、過剰な負荷の発生により認知的制御へ切り替える事ができないために、歩行制御が困難となっているとの仮説を提唱しています。

これら「認知的制御」と「自動的制御」のアンバランスに関して、情報処理経路から以下の考察が成されています。

主体が複雑な情報処理を必要とする場面に直面する際、大脳基底核(BG)から線条体への「直接路」は「自動的制御」、前頭葉から背外側前頭前野(DLPFC : dorsolateral prefrontal cortex)への「間接路」は「認知的制御」を行っていますが、ドーパミン枯渇により「自動的制御」が低下するとともに、「認知的制御」による代償が困難となった結果、すくみ足(FOG)が生じているとするものです。

つまり、すくみ足(FOG)は大脳基底核(BG)の変性による視床から大脳皮質への出力低下が「認知的制御」を、脚橋被蓋核(PPN)の機能低下が「自動的制御」をそれぞれ困難としており、特に遂行機能やワーキングメモリに関与する前頭葉機能障害が相対的に認知的負荷を増大させることで、「認知的制御」による「自動的制御」の代償を困難とした結果である可能性が示唆されています。

結論として、すくみ足(FOG)を有するパーキンソン病(PD)患者に対しては“認知運動戦略”と称されるような、「認知的制御」の向上を意図した治療介入が有効となるとしています。

リハビリテーションとして

すくみ足(FOG)の病態仮説は諸説あり、発生場面からサブタイプに分類されています(歩行開始時、歩行中、方向転換、狭所移動時etc…)。しかし、各病態仮説がすくみ足(FOG)のすべてのサブタイプに該当しないように思われます。

本論文のように自動性と認知的制御のアンバランスがすくみ足(FOG)を誘発するという仮説は、歩行継続時に出現するすくみ足(FOG)には該当するものと思われますが、その他のタイプのすくみ足(FOG)の発生メカニズムを直接的には説明できないように思います。

ただ、本論文から推察できる事は、歩行継続中に出現するすくみ足(FOG)のような過剰な歩行の自動性に対して認知的制御を行う際、認知的負荷を削減するようなアプローチ(運動イメージの簡略な言語化による注意対象の明確化や、それによる記憶・判断の活性化)が有効となるのではないかということです。

前頭葉機能(注意や遂行機能)を動員した運動学習を介して、「脱自動化」能力の向上を意図した介入が必要となるものと考えられます。自験例では、内発的なリズムの維持や歩幅による身体の傾きなどを安心感や達成感につなげる事で、安定した姿勢制御を可能とする運動イメージの強化学習を意図した介入により改善を認めた症例を複数経験した事があります。

しかし、すくみ足(FOG)には運動・認知・情動の個人差や患者の過去の経験、直面している環境やその前後での文脈、服薬状況などの複数の因子が複雑に絡み合っている症状である為、非常に解釈が難しい症状であると感じます。

そのため、各側面から患者さんを多角的に評価し、各個人に合わせたすくみ足(FOG)の制御方法を学習していく事が治療には重要であると考えられます。パーキンソン病(PD)は進行性の病態ではありますが、服薬による治療効果の向上や、パーキンソン病(PD)の病巣である基底核にも神経可塑性が認められているということからも、治療者は本論文のような病態仮説に関する情報を臨床像と照合した介入を実践していく価値は高いと考えています。

(文:理学療法士 村部義哉)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Structural Alteration of the Dorsal Visual Network in DLB Patients with Visual Hallucinations: A Cortical Thickness MRI Study(Stefano Delli Pizzi, et al 2014)

幻視を持つDLB患者の背側視覚ネットワークの構造上の変質:皮質厚のMRI研究

はじめに

レビー小体型認知症(DLB)はアルツハイマー病(AD)の次に認知症の2番目に多い病型である。

レビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)の間の正確な病型分類の関係にも関わらず、アルツハイマー病(AD)および他の認知症と区別して、レビー小体型認知症(DLB)の中核機能を表す不確実な、永続的な幻視(VH)や認知機能、パーキンソン症候群の変動がある(McKeith IG, 2005)。

レビー小体型認知症(DLB)のVHの基礎をなしている生理病理学は、全く理解されない。

複雑な永続的な幻視(VH)の原因モデルはこの損傷の始まりが視覚空間に関する注意と位置づけのために特殊化される背側視覚系路と物体認識に指定される腹側視覚系路に影響を及ぼしている病理学的変化の範囲に関係がある可能性が示唆されている (Onofrj M, 2013)。

下縦束に対する白質損傷(Kantarci K, 2010)と側頭葉でのレビー小体病理の増加(Harding AJ, 2002 ; Gallagher DA, 2011)によって現される腹側視覚系路の中の異常は永続的な幻視(VH)がないレビー小体型認知症(DLB)患者と比較して永続的な幻視(VH)があるそれらにおいて報告された。そして、ボトムアップの機能障害の役割を支持した。

前頭葉の範囲内での萎縮(Sanchez-Castaneda C, 2010)とレビー小体型病理(Gallagher DA, 2011)は幻覚が生じていないレビー小体型認知症(DLB)患者と比較するとレビー小体型認知症(DLB)の幻覚を見る際に観察された。そして、永続的な幻視(VH)の形成でトップダウン・メカニズムを支持した。

この文脈において、構造上の核磁気共鳴画像(MRI)はレビー小体型認知症(DLB)で中核症候の因果関係学を調査するための強力なツールでありえた。現在の所、ボクセルに基づいた形態計測(VBM)を用いたいくつかの研究は健康なコントロール群と比較したレビー小体型認知症(DLB)患者で灰白質萎縮皮質部位が広範囲であることが明らかになった。しかしながら、形態計測(VBM)は若干の限界を示す。グループの中の組織体積変化は標準化された空間に脳標準化の後、ボクセルの基礎によってボクセル上で判断されてしまう。

皮質の厚さのアプローチは皮質の図画化を実行することを許可する。そして、大きな信頼性にある皮質灰白質の病理学的に薄さを測定する。様々な皮質厚み分析の考えられる利点にもかかわらず、この到達法を用いることは、レビー小体型認知症(DLB)患者に適用されなかった。この研究において、我々はレビー小体型認知症(DLB)患者で永続的な幻視(VH)に関連した皮質の灰白質の損傷の存在を確かめるために、皮質の厚み分析を行った。

第1の目的として、私達はレビー小体型認知症(DLB)患者と健常コントロール群を比較した。次に私達は、当然認知症過程の結果として起こっていて、レビー小体型認知症(DLB)病理学に固有でないありうる病理学的変更を除外するためにアルツハイマー病(AD)グループに対しての比較を含めた。

最後にレビー小体型認知症(DLB)患者と関連して、私達は皮質厚とNeuropsychiatric Inventory(NPI)の幻覚項目点数との間で相関分析を実行し、事実上永続的な幻視(VH)の存在と重症度に関係があった皮質領域を強調した。

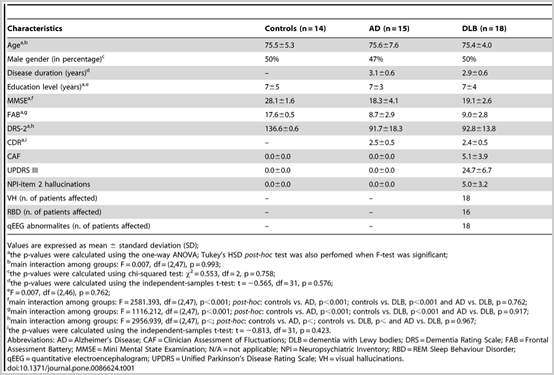

方法と臨床研究

アルツハイマー病(AD)患者16名、レビー小体型認知症(DLB)患者19名は記憶と臨床上運動障害を参照して、我々の症例集団から採用された。15人の年齢のあった健常被験者は、我々の非認知症症例登録集団から採用された。

レビー小体型認知症(DLB)の鑑別は特殊な制約の元、コンセンサスガイドライン(McKeith IG, 2005)よって作られた。私達は少なくとも1つの補足的な中核機能(パーキンソン症候群または認識の変動)もしくは1つの中心的な特徴と1つの示唆的な特徴にプラスして再現する永続的な幻視(VH)がある複雑な状態の患者だけを含めた(McKeith IG, 2005)。

すべての患者は本研究とドーパミン作動性シナプス前リガンドioflupane SPECT(ダットスキャン)の6か月前にMRIスキャンを受けた。

臨床評価

認識の全体的な検査はGlobal tests of cognition included Clinical Dementia Rating (CDR)とMini Mental State Examination (MMSE)とFrontal Assessment Battery (FAB)を含んだ(Dubois B, 2000)。

The motor part of the Unified Parkinson's Disease Rating scale (UPDRS)(Fahn S, 1987)はパーキンソン症状の存在と重症度を評価するために使用した。

NPIは神経精神医学的症候を評価するのに用いられた(Cummings JL, 1994)。永続的な幻視(VH)の存在と重症度は、NPI item-2によって評価された。

Minimal International Classification of Sleep Disorders criteriaはレム睡眠行動障害を評価するために実行された(World Health Organization, 1992)。Clinician Assessment of Fluctuations (CAF)は認識の変動の存在や重症度を評価するために用いられた(Walker MP, 2000)。

すべての患者は脳波(EEG)記録で評価された。頭頂-後頭葉優位周波数変位特性によって現されたEEG異常はレビー小体型認知症(DLB)患者とアルツハイマー病(AD)患者を区別するために用いられている(Bonanni L, 2008)。

除外基準は、抑制できない緊張亢進、心筋虚血、末梢血管疾患と慢性腎臓であった。

MRデータと分析

すべての入手は8チャンネルの受信コイルを備えたPhilips Achieva 3 T scanner(Philips Medical System、オランダ)で行われた。

スカウトと基準配列の後、3-dimensional T1-Weighted Turbo Field-Echo sequence (3D T12W TFE, TR/TE= 11/5 ms, slice thickness of 0.8 mm)は実施された。

モーションアーチファクトによって特徴づけられるイメージを持つ参加者は、実験から除外された。

T1強調像の皮質厚はreesurferソフトウェア・パッケージを使用し、脳面全体で各々の頂点が推定された。この方法は、FischlとDaleによって詳細に前述していた(Fischl B, 2000)。

皮質厚測定は、灰白質/白質境界線と皮質表面の表示を再建することによって得られた。

白質面の上の各々の点のために、軟膜表面に対する最短距離は最初に計算された。次に軟膜表面の上の各々の点のために、白質に対する最短距離は見つかった。そして、その場所の皮質厚みはこれらの2点の値の平均にセットされた。

全ての被検者は、平均で皮質折りたたみのパターンを整列配置する技術でhighresolution surface-basedを使用している共通の表面テンプレートに整列した。

FreeSurferで集積されるDesikan-Killianyアトラスを使うことによって、皮質の薄くなることに影響を受ける皮質の脳領域を分類した。

統計分析

SPSS version 14.0は統計処理で使用された。

1つのグループの分析(ANOVA)とTukeyの事後検定は人口統計と臨床データで実行された。カイ二乗検定は性差で行われた。各々の半球のために、グループの中の比較は一般の線形モデル(GLM)を用いて実行された。そして、依存的因子として皮質厚と自立した因子としてグループ(コントロール、アルツハイマー病(AD)とレビー小体型認知症(DLB))を含んだ。

MMSE、CAFとUPDRSスコアは、共変量として含まれた。

FreeSurfer処理法は、グループの中でペアをなす違いを評価するのに用いられた 。

DLBグループQDECはNPIの幻覚項目点数と厚さが相関していた統計学的に有意な領域を個別化するのに用いられた。MMSE, CAF, UPDRS点数は阻害因子含まれた。

全ての結果はpre-cached cluster-wise Monte-Carlo Simulation(Hagler DJ Jr, 2006)を用いて多重比較によって修正されて、外面にマップされた。有意水準は、p,0.05とした。

NPIの幻覚項目点数とアルツハイマー病(AD)と比較してレビー小体型認知症(DLB)で有意に影響を受けた後部の皮質厚との間の部分的な相関を実行するために、平均皮質厚は‘‘aparcstats2table’’コマンドラインによって各々の関心領域(Desikan-Killiany アトラスによって定義された)が抽出された。

次にSPSSバージョン14.0が統計計算のために用いられ、MMSE、CAFとUPDRSスコアは阻害因子として含まれた。

結果

1人のレビー小体型認知症(DLB)患者、一人のアルツハイマー病(AD)患者、1のコントロール被験者はMRIにてモーションアーチファクトがあったため、統計分析から除外した。すべての研究群には18人のDLB、15人のアルツハイマー病(AD)、14人のコントロール被験者が残った。

人口統計と臨床的特長

年齢、性別、教育水準の違いは3つのグループで見つからなかった(table 1)。SPECT-DATスキャンでの尾状核へのドーパミントランスポーター取り込み低下はすべてのレビー小体型認知症(DLB)患者で観察された。そして、それは12名の患者で両側に認められた。SPECT-DATスキャンの異常はアルツハイマー病(AD)患者では観察されなかった。

患者はLド―パ(すべてのレビー小体型認知症(DLB患者))、リバスチグミンもしくはドネペジル(1日の投薬量に違いがなく、すべてのアルツハイマー病(AD)とレビー小体型認知症(DLB)患者)、クエチアピン(9名のDLBと7名のAD)、クロザピン(5名のDLB)、リスペリドン(5名のAD)、クロナゼパム(RBDを伴う16名レビー小体型認知症(DLB)患者)で治療していた。

各グループの神経心理学検査の点数はtable 1に示す。

アルツハイマー病(AD)ADとレビー小体型認知症(DLB)患者は認識の全体的な検査では違いを示さなかった(CDR, DRS-2, MMSE)。

前頭葉機能障害の重症度を評価するためのFABはレビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)患者で同様であった。

すべてのレビー小体型認知症(DLB)患者はVHがあったのに対してアルツハイマー病(AD)患者とコントロール群ではVHはなかった。

パーキンソン症候群サインはすべてのレビー小体型認知症(DLB)患者で存在したが、アルツハイマー病(AD)患者とコントロール群では錐体外路症状は示さなかった。

RBDは16名のレビー小体型認知症(DLB)患者に観察されたが、アルツハイマー病(AD)患者とコントロール群にはなかった。

認識の動揺はレビー小体型認知症(DLB)患者だけ存在した。

すべてのレビー小体型認知症(DLB)患者はレビー小体型認知症(DLB)の鑑別と整合したEEG異常パターン側面が存在した。

アルツハイマー病(AD)患者とコントロール群はEEGの異常がなかった。

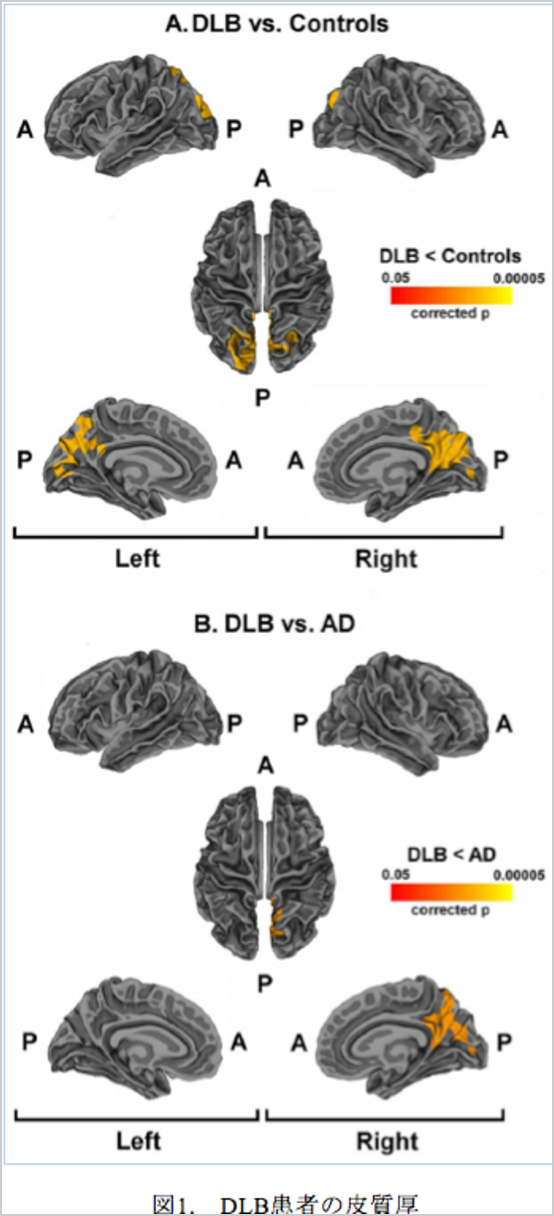

皮質厚

図1.のAはレビー小体型認知症(DLB)とコントロール群との皮DBL質厚においての領域の違いを示す(p,0.05で調整)。

皮質厚はレビー小体型認知症(DLB)の後部領域で減少していた。

具体的に鳥距溝、舌回、楔部、楔前部と上頭頂部の脳回は、両側性に影響を受けた。

図1.のBはレビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)との皮質厚においての領域の違いを示す(p,0.05で調整)。

皮質厚は上頭頂部の脳回、楔前部、楔部、鳥距溝、舌回を含む右側後部において、アルツハイマー病(AD)と比較してレビー小体型認知症(DLB)で減少していた。

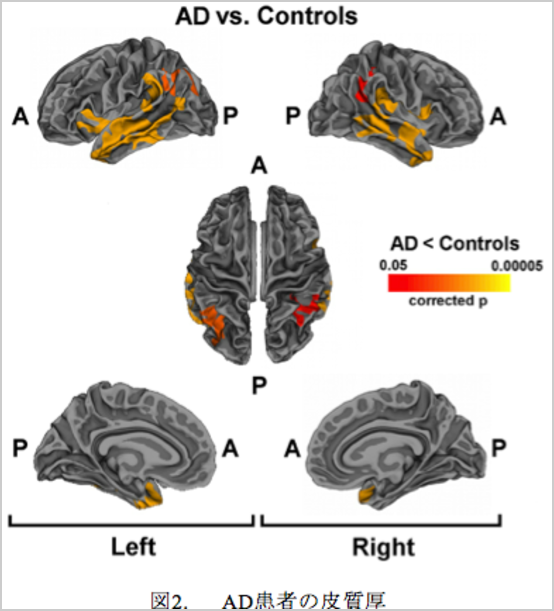

図2.はアルツハイマー病(AD)とコントロール群との皮質厚においての領域の違いを示す(p,0.05で調整)。アルツハイマー病(AD)の皮質厚は側頭皮質、下頭頂葉と縁状回に両側性に見つけられた。アルツハイマー病(AD)患者で、側頭領域は両方に広範囲で影響を受けた。特に左半球で認められた。具体的に皮質希薄化は、上、中側頭回、下側頭皮質の一部、側頭極と島で観察された。

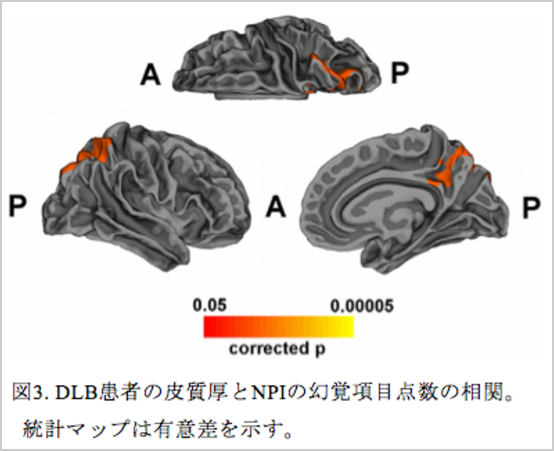

相関分析

図3.はレビー小体型認知症(DLB)グループでの皮質厚とNPIでの幻覚項目点数で大きく相関していた脳領域を示す(p,0.05にて調整)。

これらの領域は右半球に位置していた。そして、それは楔前部と上頭頂部の脳回を含んだ。

Table 2はNPIの幻覚項目点数とアルツハイマー病(AD)よりレビー小体型認知症(DLB)で変化があった後部(上頭頂回、楔前部、楔部、鳥距溝と舌回)の皮質厚で部分的な相関を報告した。

考察

本MRI研究によって、私達はレビー小体型認知症(DLB)患者がアルツハイマー病(AD)と健常コントロール群と比較して、皮質厚が希薄化する特徴があることを立証した。

後頭皮質領域は視覚情報過程において重要な役割がある。それらの損傷はDLB患者において、再発する永続的な幻視(VH)に関係があった(Sanchez-Castaneda C, 2010; O’Brien JT, 2008; Perneczky R, 2008)。

私達が見つけた楔部と高次視覚領域における構造上の異常がレビー小体型認知症(DLB)グループのVHに関係していることは神経画像処理研究(Ramirez-Ruiz B, 2006; Taylor JP, 2012; Kantarci K, 2012)、神経病理学研究(Harding AJ, 2002; Kantarci K, 2012; Mukaetova-Ladinska EB, 2013)、電気生理学研究(Onofrj M, 2002; Taylor JP, 2011)で一貫している。

以前の研究はコントロールグループと比較したDLBまたはパーキンソン病(PD)患者での幻覚に関連した異常を報告したが(Ramirez-Ruiz B, 2006; Taylor JP, 2012)、私達の所見は後頭領域がDLBとコントロール被験者間の比較で、明らかに薄くなったことを明らかにした。しかし、レビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)患者間の比較の立証は一般的な神経組織の(認知症)過程に、連結されないことを明らかにした。

しかしながら、この観察はレビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)だけに限られている。

実は、レビー小体型認知症(DLB)患者にいくつかの臨床的な共通性を持つパーキンソン病患者において、以前の研究が後頭野の皮質希薄化と疾患病期、認知衰退の間で関係性を報告した。報告していた(Williams DR, 2005; Zarei M, 2013)。

将来の研究は構造上の皮質変質がPDの後期で起こっている永続的な幻視(VH)の存在に関連がしているかどうか評価することができた。

その上、背側、腹側両方の注意ネットワークがコントロール及びアルツハイマー病(AD)と比較してレビー小体型認知症(DLB)で影響を受けたのにもかかわらず、皮質厚とNPIの幻覚項目点数の間の相関分析によって、レビー小体型認知症(DLB)で永続的な幻視(VH)の発生と重症度において、上頭頂回と楔前部を含む背側注意領域の大きな関係が示唆された。

上頭頂領域は視覚空間ワーキングメモリー(Newman SD, 2003)や空間表象の想起と構成(Mechelli A, 2004)、視覚空間課題の処理(Parks RW, 2010)、情報分散フィルタリング(Wei P, 2009)に関係する。

このように、視覚注意や背側注意ネットワークの欠損は、永続的な幻視(VH)の原因のモデルで重要な因子として説明された(Collerton D, 2005; Shine JM, 2011)。

特に、上頭頂部の皮質厚の縮小が視覚的注意経路で混乱につながるかもしれないと私達は仮定する。そして、型にはまった形-物体の視野への編入に至って、永続的な幻視(VH)の素因になる(Shine JM, 2011)。

楔前部は頭頂部と協力して作用し、運動イメージやより抽象的な精神的イメージ作業に関する情報を産出する(Cavanna AE, 2006)。

さらに楔前部の活動は視覚保続に関連がある。自己仮視減少や視覚保続もしくは刺激が消えた後の視覚イメージの外見(Onofrj M, 2013)。

私達の所見と一致して、VBM研究は、レビー小体型認知症(DLB)患者において楔前部萎縮の関係と永続的な幻視(VH)の存在を示した(Sanchez-Castaneda C, 2010)。

永続的な幻視(VH)を伴うレビー小体型認知症(DLB)に関するPET研究は後頭皮質(ブロードマン17-19野)と報告した。後頭の皮質(ブロードマン野17-19)と楔前部において、対照被験者と比較して、低灌流と代謝低下が生じていることを報告した(Imamura T, 1999; Mori T, 2006)。

楔前部の後部は頭頂部のネットワークの中で情報の収束する重要なハブであると説明されている(Cavanna AE, 2006)。そして、それの強い損傷はレビー小体型認知症(DLB)患者で背側視覚処理が強く損なわれることを支持する(Collerton D, 2005)。

背側視覚経路の障害はレビー小体型認知症(DLB)患者で明確にあるにもかかわらず、腹側経路は、コントロールと比較してアルツハイマー病(AD)とレビー小体型認知症(DLB)で影響を及ぼした。

しかしながら、腹側経路に沿った灰白質損傷の異なる分布はレビー小体型認知症(DLB)とアルツハイマー病(AD)で見つけられた。

具体的には舌回と鳥距溝での皮質希薄化はレビー小体型認知症(DLB)で観察されたのに、明確なびまん性の皮質希薄化はアルツハイマー病(AD)において側頭皮質で発見された。

この後者の構造上の変質はアルツハイマー病(AD)患者に影響を及ぼしている大きい記憶障害と連結する。それは以前の形態測定研究に従っている(Whitwell JL, 2007; Takahashi R, 2010; Bakkour A, 2009)。

腹側経路での皮質希薄化は視覚でより大きな機能障害に連結する(Onofrj M, 2013)。

私達のグループの以前の報告通り(Franciotti R, 2006; Franciotti R, 2013)、本研究において、私達はレビー小体型認知症(DLB)患者において右半球で皮質希薄化のより高い優勢を観察した。

これらの所見は、レビー小体型認知症(DLB)患者において永続的な幻視(VH)の発生で右半球の特殊な役割を提案するかもしれない。

これらの所見の可能な解釈は、視覚空間に関する注意において右半球で定着し優位な役割を基礎としている(Thiebaut de Schotten M, 2011)。

しかしながら、機能的、構造法的な更なる臨床検査は右半球障害が本当にレビー小体型認知症(DLB)の特殊な特徴なのかどうか明らかになることを要求される。

違うモデルは永続的な幻視(VH)の発現に対して後頭領域が中心的な役割があると支持している(Collerton D, 2005; Diederich NJ, 2005)。

最近、Shine JM(2011)は視覚-知覚エラーはこの作業タスクの準備ができないニューロネットワークによって処理される。

背側注意ネットワークを活性化させることができないことを仮定した。例えば、デフォルドモードネットワークや腹側注意ネットワーク。

この文脈において、私達グループはレビー小体型認知症(DLB)患者に特徴づけられる覚醒の揺らぎ、RBDとVHがデフォルドモードネットワークの活動に関係する可能性があることを最近示した(Franciotti R, 2013)。

これらの証拠の基づいて、私達は背側注意ネットワークと関連する鍵となる領域での構造変化が レビー小体型認知症(DLB)患者の永続的な幻視(VH)を発生させる中核になる可能性があることを提案した。

リハビリテーションとして

レビー小体型認知症患者の幻覚は覚醒時や睡眠導入時に認められることを臨床では経験します。「ぼぉーっとする」などの覚醒の問題や認知機能の動揺が生じた際に幻覚が生じやすい傾向を経験します。これは患者家族など介護者に対しても負担が生じる場面が認められます。

今回、皮質の薄さ(つまり萎縮)と幻覚の相関が認められた部位が右半球の後頭葉から頭頂葉の背側系路に認められたことから、このネットワークの活性化が軽減するための鍵になるのではないかと思われます。

視覚の背側経路はwhereの経路と言われており、物体がどこにあるのかを処理するネットワークになります。その際に自分の身体を指標とするため、体性感覚も関係します。視空間の分析を課題とすることに加えて、自己身体を視空間と結びつける課題が、幻覚を軽減させる可能性があるのではないかと思われます。

(文:理学療法士 高木泰宏)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

From Gesture to Speech (Gentilucci 2012)

ジェスチャーから言語へ

言語進化の中で重要なことは音がいかに意味あるジェスチャーに関連したかということを理解することである。上肢の制御回路からジェスチャーや言語の回路が進化し、そして口の運動や摂取という動作に関連したことを提案した。ミラーニューロンシステムの発見は言語がジェスチャーから進化したという理論を提唱した。我々の研究の結果はジェスチャーが言語システムの前駆体であったことを暗示すると結論した。

はじめに

手と腕の動きを使うジェスチャーは社会的相互作用を述べるために使われる。言い換えれば現在の話し言葉の構成要素はジェスチャーから手話へ置き換えることができる。

・手と腕の動きは顕著であり、すなわち、話し言葉と自発的にでる上肢の動きのこと。

・言語のようなジェスチャー、すなわち、ジェスチャーではあるが発後と文法に統合している。

・パントマイム、すなわち、伝達するために演劇の中で使われる話し言葉のないジェスチャー。

・手話、すなわち、言語通信システムのためのジェスチャー。

この連続体をMcNeillは口述関係、規則関係、言語特性関係、記号現象と4つのカテゴライズに分類した(McNeill 2000)。

通常話すときに使う数多くのジェスチャーを

・iconics(話し言葉の意味論的な内容との形式的関係を持っているジェスチャー)、

・metaphorics(抽象的な着想を表すこと以外のiconics)、

・deictics(具体的、抽象的、または誰かを示しているジェスチャー)、

・beats(語にインデックスを付けている二相(上へ/下へ、中に/外になど)だけによるジェスチャー)

と同定した(McNeill 1992)。

McNeillはKendon が提唱する身振りと類似のジェスチャーに興味を持った(Kendon 1988)。それは日常ジェスチャーで最も頻繁な形であり、分類できない型を補うジェスチャーであった。それは主に手と腕で生成されるが、しかし手と腕だけに制限はされない。頭は第三の手としてとって変わることができ、また、足もジェスチャーとして使用することができる。

McNeill はジェスチャーが話し言葉を補足すると主張した(McNeill 1992)。ジェスチャーはパントマイムやエンブレム(象徴)とは別である。なぜならばそれらは全くの無音で伝えられるからである(McNeill 1992,2000 Goldin-Meadow 1999 Kendon 2004)。

2項目がジェスチャーと言語に関係がある。1項目は言語とジェスチャーは異なるコミュニケーションシステムである( Levelt et al. 1985 Hadar et al. 1998 Krauss & Hadar 1999)。この提示によれば、ジェスチャーはうまく言葉が出てこないときや言葉が止まってしまった時にそれらを補助する作用がある。もう1つの提示はジェスチャーと言語が1つのシステムからなるということを断言している。これは、それらの発現が異なったとしても、同じ志向プロセスに関連付けられている(McNeill 1992 Kendon 2004)ということである。

McNeill (1992) や Kendon (2004)によればジェスチャーと言語が同じシステムを共有していると仮定している(Bernardis & Gentilucci 2006; Gentilucci et al. 2006; Gentilucci & Corballis 2006)。この仮説は言語が聴覚システムよりもむしろジェスチャーシステムから構成されているという根拠になるかもしれない。そしてこの考えはmotor theory of speech perception(音声言語知覚の運動説) (Liberman et al. 1967) やarticulatory phonology(発語音韻論) (Browman & Goldstein 1995)によって捉えられる。

この説によれば、言語は音を出すシステムではなく、むしろ発語のための口のジェスチャーが首である。私たちはジェスチャーと言語を制御しているシステムが腕の制御と口運動を制御しているシステムから発展した回路、ということを支持するために、神経生理学や運動のデータを概説している。

私たちはジェスチャーのシステムが進化し、言語を話すためのシステムに関与したと提案する(Gentilucci & Corballis 2006)。これらのシステムは、対話中の言葉とジェスチャーが関係する原因となり得る。すなわち、腕の制御と口動作が関連するという特異的な例示である(Willems & Hagoort 2007)。

解剖学的および生理的知見

ジェスチャーと言語が関わり合っているということは猿の前頭前野F5の2つのニューロンから進化した結果であるということが言える。

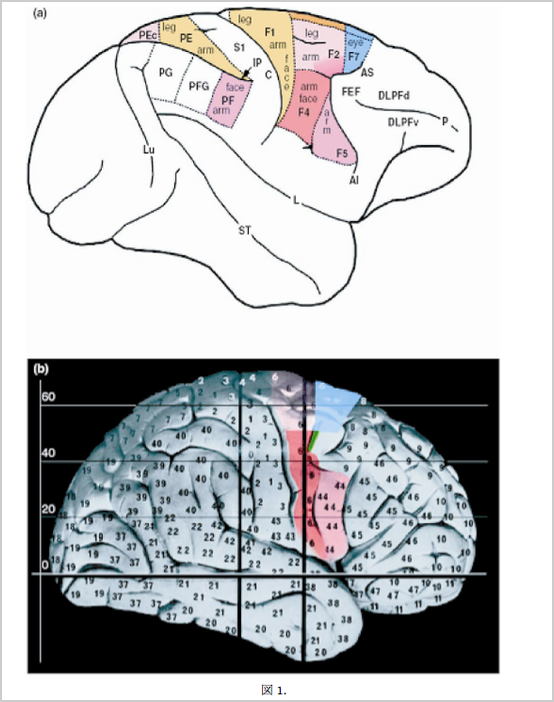

マカクザルの前頭皮質は図1aのように分けられる。領域F1はブロードマンのエリア4(一次運動野)。他の領域はブロードマンエリア6に分類できる。F2、F7領域はエリア6の上部に位置し、背側運動前野と呼ばれる。F4、F5はエリア6の下部に位置し腹側運動前野(ブローカー野)と呼ばれる。F5である腹側運動前野では遠位部動作の表象があることが分かっている(Rizzolatti et al. 1988; Kurata & Tanji 1986; Hepp-Reymond et al. 1994)。

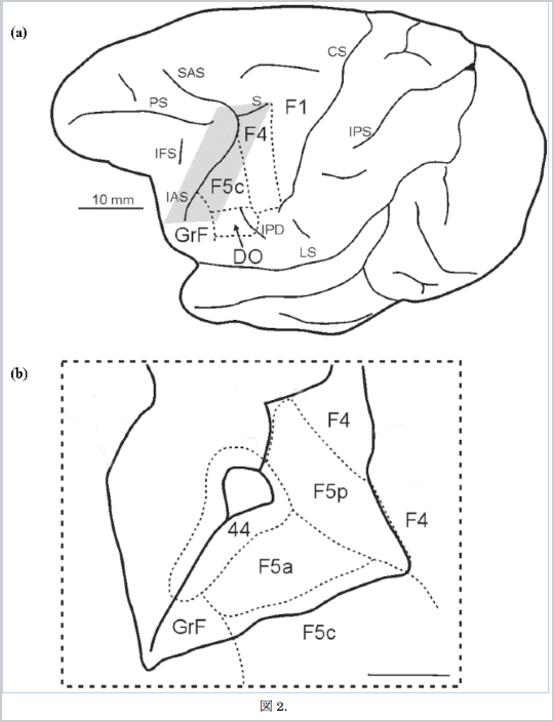

機能的、及び基礎データからこの領域は1つの独立体ではないことが分かった。そしてそれは3つのセクターから成りたっている。図2ab.F5領域(ブローカー野)において2つの神経作用が提示された。

そしてそれはジェスチャーと言語の進化に役立ったかもしれない。

F5領域は把持指令を行うがそれと同時に、手と口にも指令を送る。この領域は動物が口で食物を食べる時や食物を把持する時に活動する。この領域の活動は特定の把持に対して選択的であった(力で把持するのではなく、正確な把持を要求した際に活動する)。そして視覚にて物体を確認し、把持動作と比較した時に活動する。Rizzolattiは物体を手に入れる目的のために活動する領域としている。

機能的な観点からみると、それらの領域は連続した把持動作を行うために関係していると思われる。例えば、手を使って物体を把持している時に、すでに口の準備をすることができるということである。手のアクションは明らかに視覚的に物体に対し関係している。これは物体を把持するイメージを提供しているのかもしれない。

手と口の動きの間には、口の動きから手の動きへ、そしてジェスチャーでのコミュニケーションシステムへ繋がり、ジェスチャーと言語に進化したと考えられる。

2項目がいわゆるミラーニューロンシステムであり、人の動作を観察した際に活動する。そしてFerrariらは、サルにて口を動かすジェスチャーの観察の際と、食物を食べる観察のF5神経活動が同じであることを提示した(Ferrari 2003)。

これは視覚的な顔のジェスチャーから言語へと移行したという事を示唆する。最後に、猿における下頭頂小葉の先端でもミラーニューロンが記録された(Gallese et al. 2002)。

そして、上側頭領域は異なった相手の動作を観察することで活動することが分かった(Perrett et al 1989)。

Rizzolattiらによるとミラーニューロンは動作の表象と関係している(Gallese et al. 1996, Rizzolatti et al. 1996)。このイメージは観察と実行の適合によって個人が観察された動作を理解することを可能にする。

このように、個人は別個人が行う動作の意味と目的を理解することができる。従って、観察される人と行動する人との繋がりをもっている、メッセージの発信者と受けての間にあるものと類似している。

ミラーニューロンはジェスチャーコミュニケーションの進化に役割を果たしたかもしれない。このメカニズムのため、他の個人により行われる動作が観察者によって理解されるメッセージになる。

現在のレビューにおいて、我々はミラーニューロンシステムよりもむしろ、手と口のシステムという2つのコマンドにフォーカスを当てる。基盤である手の動作と口の姿勢はヒトのコミュニケーションが進化する方法であり、そしてそれは言語にてコミュニケーションをとることを得た。ミラーニューロンシステムとコミュニケーションとのレビューは以下に記載される(Gentilucci & Corballis 2006; Gentilucci & Dalla Volta 2008; Gentilucci et al. 2008)。

手と腕の動作と言語の関係性

把持に伴う手と口という2つのシステムは現在ではまだ解明中である。これは以下の行動研究から行った。Gentilucciらは、手で物体を把握している間、口を開くように命じた。その時、口の開口部の大きさが把握された物体の大きさで増加したことを示した(Gentilucci et al. 2001)。運動分析法は、一定の大きさで口を開くことを要求されたとしても、小さい物体と比較すると大きいものの把握の時、運動パラメータの増加に並行して、口の開口部のパラメータの増加があったことを示した。参加者が把持している物体を大きくした時、開いている口も大きくなった。

Gentilucci & Campioneらは手の姿勢が、手アクションに加えて、口での把握動作に影響することを発見した(Gentilucci Campione 2011)。

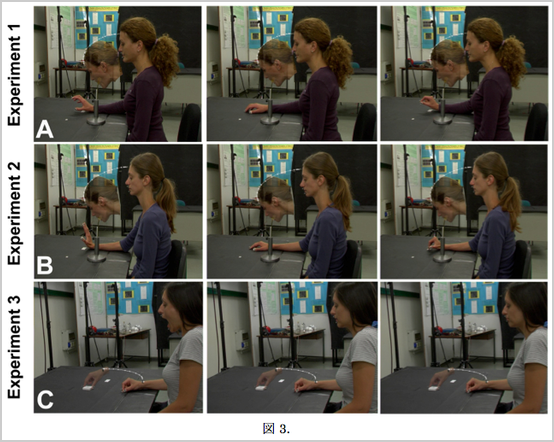

2件の実験では、異なる手の姿勢を呈した後に、参加者は頭を動かし口で物体をくわえた。

1件の実験では、実験1、手で大きい、小さい物体の保持を模倣するのと、弛緩状態をとった(図3A)。次の実験、実験2では手指伸展、屈曲、弛緩の状態をとった(図3.B)。実験1、2では手指の動きが大きくなれば口の動きも大きくなった。

もう1件の実験、実験3では、口を開けること、閉じること、そして弛緩させることを要求された(図3.C)。口の姿勢を維持したまま、把持動作を行った時、口が閉じられた時と比較すると開かれた時、手指の開きも大きくなった。口が弛緩状態の時は変化は無かった。

結果、エフェクター(手か口)の状態が物体との相互作用に影響を与えることが分かった。具体的には、1つのエフェクター(手か口)の姿勢を形成する間、もう一方のエフェクターによって仮定される構成の基盤でありえる。

次に、対照実験では類似の関係が足と手の間に存在するかどうか確かめた。実際、以前の実験は姿勢と動きが手と口の間の関係性に特有かどうか確かめなかった。また、過去の実験では、手以外の遠位エフェクターである足まで関係を広げられることができた。

右の足指が伸展、屈曲、弛緩のどれかをする時、参加者は物体の手動把握を実行した。最大指開口で足の有意な効果は見つからなかった。この結果は、手の動作と足の動作が関係しているという事の反証となる。これに反して、手と口の間には優先的に関連が見つかった。

しかしながら、手運動の制御が足運動(手と足振動の同期性が観察された)の制御に関連することを示唆した(Baldissera et al. 2006)実験がある。私たちはこの矛盾を説明する。現在のヒトは足で異なる大きさや形状の物との相互作用し把持するという能力を失ったと考えることができる。この理由から、時間-運動の同期にもかかわらず、手と口のように、手と足は各々と関連しない。そして、その両方(手と足)は、物体(異なる対象において)で異なる相互作用を起動させることができる。また、解剖学的観点でも、運動前野での足の表象は運動前野での手の表象領域から切り離されている(Buccino et al. 2001)。これに対して、手と口の領域は、隣接しており部分的に重複している。

このシステムが手の身振りと話す口の動きを共有するシステムならば、そのシステムが移行し、話し言葉、特に音韻単位の産生に影響を及ぼさなければならない。

Gentilucciらは、音節を発音している時、小さいもしくは大きい物体に達して、把持することを参加者に要求した。小さい物体と比較すると大きい物体を把握するとき、母音声の範囲の唇の開口部とパラメータが増加することが分かった。逆に言えば、全ての母音の発音は、把持の最大指開口に影響を及ぼした(Gentilucci & Campione 2011)。

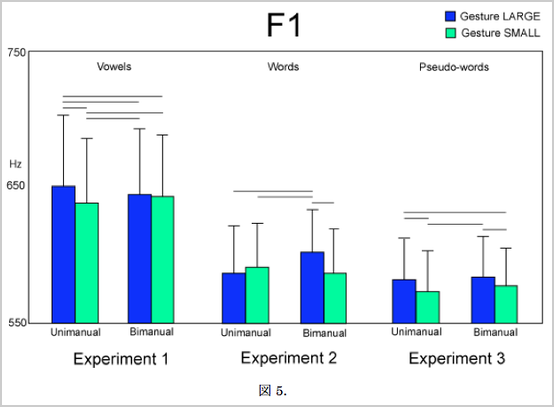

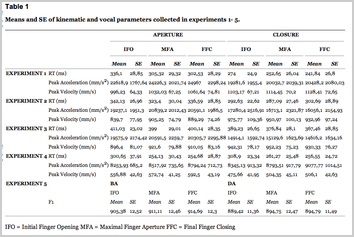

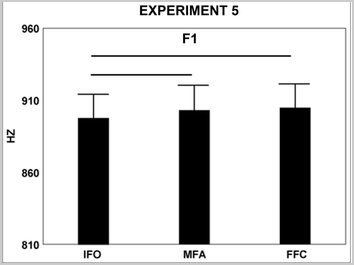

具体的には、母音/a/は、/i/と匹敵される時、最大指開口の増加を誘発した。母音/o/は、中間の効果であった。母音/a/は、より高いFormant 1(以下,F1;体内の口開口によって)とより低いFormant 2(以下,F2;舌突出に依存すること)によって特徴づけられる(Leoni & Maturi 2002)。これに対して/i/は、より低いF1とより高いF2で特徴づけられる。母音/o/は、中間の値を持つ。

要するに、把持する間、発声に関連した口の中の構成は、指の形成を形成する効果の原因となるようである。この結合は、ジェスチャーと言語間より複雑な相互作用でありえる。

ジェスチャーと言語の相互作用

Chieffiらは対象指示ジェスチャーのHERE(体に向けられるポインティング)とTHERE(体から離れて向けられるポインティング)と言語のhereとthereとの発音の関係を検討した。ジェスチャー方向が言語の意味と一致した時促進され、不一致の時停滞した。すなわち、ジェスチャーが言語と一致したとき、より速かったのである(Chieffi et al. 2009)。

これは、方向が言語によって強調されたと考えることができる。

停滞は言語と動作が不一致の時に起こった。すなわち、言語でのコード化された方向が反対だったので、方向が曖昧になった。そのため、ジェスチャー速度は遅くなった。これはプライミング効果により腕の速度が影響を受けたのである。これは言語提示での、高次の相互作用を示唆すると考えられる。

CIAO, NO, STOPの様なコミュニケーション信号の時、ジェスチャーと言語の関係も検討された。これらの研究のメインを見つけることは社会意図、すなわち意図が直接相互作用する同種(サインの意味によるコミュニケーション)が、ジェスチャー(記号)から若干の要素を変化させて言語へ繋がると思われる。

その後、口動作の制御は、サインからジェスチャーそして言語への移行を減速することによって、手と腕の動作に影響を与えるようになった。これは、ジェスチャーでコード化された社会的意図の移行が過剰になったという事実に伴うことである。

これらの研究(Bernardis & Gentilucci 2006;Gentilucci et al. 2006;Barbieri et al. 2009; Chieffi et al. 2009)はジェスチャーと言語は記号的な意味の側面を相互に移すことによって、お互いに相互作用したといえる。

手姿勢と発声の関係は、ジェスチャーと話し言葉の関係の前駆体であるか?

先行研究にてGentilucci & Campione らは被験者が/a/を発音した時、口腔内が拡張するという特徴があることが分かっている。これは被験者が/i/を発音した時、口腔内が小さくなるという特徴があるが、その時より手の把持開口が大きくなったという事実がある(Gentilucci & Campione 2011)。

以降の研究にてGentilucciらは手の動作と発語にはジェスチャーと言語との関係の前駆体であると結論づけた。

そうすると、シンプルな発語と語の両方に同等かもしくは類似する意味があるジェスチャー効果がみつからなければならないということになる。

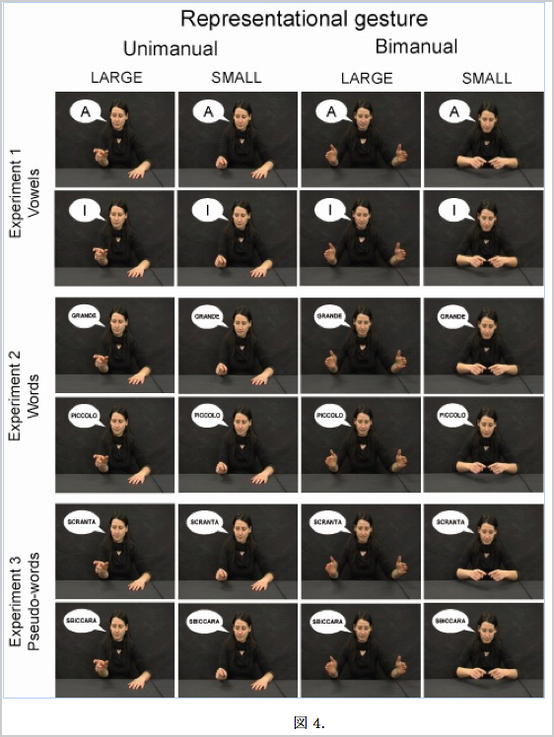

この研究においてLARGE(大きい) と SMALL(小さい)の片手、両手ジェスチャーをそれぞれ行い、ジェスチャーを行う演者の近くに、実験1では/a/もしくは/i/の発音文字が提示され、実験2ではGRANDE(‘large’の意味のイタリア語) もしくは PICCOLO(‘small’の意味のイタリア語)という単語が提示され、実験3では擬似単語であるSCRANTA もしくは SBICCARAが同時に示された(図4)。

片手ジェスチャーは単独で発音される2つの母音の音声範囲であるF1に影響を及ぼした。このパラメーター(F1;口腔内の広がり)はSMALLと比較してLARGEのジェスチャーの後に増加した(Leoni & Maturi 2002)図5.。母音のF1/a/と/i/は単語であるGRANDE ‘large’ and PICCOLO ‘smallの中に含まれる。それぞれ、他の状況と比較すると両手を使用したジェスチャーであるLARGEの時、よりジェスチャーが大きかった。対照的に、片手および両手でLARGEをジェスチャーで表すとき、疑似単語に含まれる母音のF1は増加した(図5.)。

要約して、母音単独の発音の制御は、片手ジェスチャーだけの規制に関連し、口腔内の広がりと右手が同じシステムによって制御されている。

そして、その2つのエフェクターである口腔内の広がりと右手が直接接続されるという仮説がたった(Gentilucci et al. 2001; Gentilucci & Campione 2011)。

さらに、それらは単語とジェスチャー意味を関連させているよりも基礎のシステムである。

LARGEまたはSMALLにおいてジェスチャーを分類した。このプロセスは絶対的なサイズ(LARGEまたはSMALLの言語的イメージ)が全てのジェスチャー効果の共通の代表の大きさを構築するのに用いられた。

従って、両手ジェスチャーLARGEの際の大きさが唯一、他のジェスチャーであるSMALLsに分類されたものよりも非常に大きかった。

次に分類されたジェスチャーは単語の発音に影響を及ぼした。最後に、大きさのイメージは疑似単語を発音するとき、まだジェスチャーをしているエフェクターから独立していない場合、活性化された。

まとめると、私たちはジェスチャーしながら発声している間、ジェスチャーと単語の間に類似的な関係を発見した。しかしながら、2つのシステムの違いは、述べられなければならない。

ジェスチャーと発音のシステムは右手動きと口の形に関係があることから、単純なシステムだと思われる。対照的に、ジェスチャーと単語のシステムはより複雑である。このシステムは絶対的な距離の概念に対して大きさの分類が実施されたということから、抽象概念のプロセスに関与している。

LARGEのジェスチャーは単語であるPICCOLOの/i/であるF1を増加させる。そして、SMALLのジェスチャーは単語であるGRANDEの/a/であるF1を減少させる。ジェスチャーは単語の母音に影響を及ぼさなかった。

これはジェスチャーの意味が関連したか、もしくはしなかったかである。この結果は、ジェスチャーと単語を関連させているシステムが手と単純な母音発音(口腔内の形)の姿勢を関連させているシステムに由来するという仮説の可能性がある。

この効果は母音(/a//i/)には選択的ではなかった、おそらく、この特性はシステムの進化で軽減されたのだろう。

ジェスチャーが単語の意味を調整することができたために、単語の意味を基盤としてジェスチャーの意味の優性が生じた。例えば、それぞれLARGEまたはSMALLをジェスチャーする場合、単語であるPICCOLO(small)は異なって解釈し発音されることができる。

具体的にはその単語(PICCOLO(small))はジェスチャーがLARGEの時は小さくないと解釈され、ジェスチャーがSMALLの時はより小さいと解釈されることができる。

Kellyらは参加者が、幅または高さの様な特性を表しているジェスチャーを見ている時のEvent Related Potential(ERP)[http://ja.wikipedia.org/wiki/事象関連電位]の測定実験を行った。

ジェスチャーとは異なる単語を聞かされた時にERPはより強く観察された(Kelly et al. 2004)。

他の言語研究において、意味的なプロセスが文脈(Kutas,Petten 1994)と違いその意を組み込むことが難しいとき、N400の効果が見つかった(for a review, see Kutas & van Petten 1994)。

従って、Kellyらはそれらがジェスチャーの意味的な処理に伴う結果と解釈した(Kelly et al. 2004)。他の研究ではジェスチャーと単語の間の不一致のためにN400の効果を確認したと述べている(Wu & Coulson 2005; Holle & Gunter 2007; Kelly et al. 2007; Ozyurek et al. 2007)。

Gentilucciらの研究のデータはジェスチャーの意味論的な処理についての考えと一致している(Gentilucci et al. 2012)。実際、機能的な観点から、ジェスチャーは単語の意味によって分類された。そして次にジェスチャーの役割は単語の意味を調整した。

解剖学的考慮点

以前、Gentilucciらは、下前頭回(IFG)のブローカ領域がジェスチャーと言語の間に相互的な制御で役割を果たすことを提案した(Gentilucci et al. 2006)。

Gentilucciらによる研究結果(Gentilucci et al. 2012)を基礎として、私たちはこの研究を拡大した。私たちは部分的に重なる2つの回線の存在がジェスチャーと言語の間の相互的な制御に関係したと提案する。

第1は、発声と片手ジェスチャー(移行する動きと意味がある自動詞のジェスチャー)の規制に関係がある。この回線は手と口で把握を制御している回線の残存でありえる、そして、それはIFG(ブロードマンエリア44、図1b)の眼窩部に位置する可能性がある。

このエリアは口での発音ジェスチャーに関して音韻表象をコード化していることに関係している(Demonet et al. 1992; Zatorre et al. 1992; Paulesu et al. 1993)。そして、複雑な物体の処置(Binkofski et al. 1999)やヒトのミラー回線の一部(Gazzola & Keysers 2009; Kilner et al. 2009; for a review, see Rizzolatti & Craighero 2004)となっている。

第2は、意味論に関してジェスチャーと言語の関係により関係している。この回線は第1の回線と比較すると拡張する。そしてIFG (ブロードマンエリア45, 47;図1b)の輪部分及び、またはと三角部を形成する。

IFGは音韻論よりも意味論的により関係のある部分である(Bookheimer 2002)。以前のニューロイメージング研究では、WillemsらやXuらによって言語とジェスチャーの処理によって起動した、弁蓋部、三角部や眼窩部からなっている一般的な回路を発見した(Willems et al. 2007 ,Xu et al. 2009)。それは、2つの信号を集積するために、意味論に語とジェスチャーの一般のアクセスを可能にするかもしれない。

それは2つの信号を集積するために、意味論的にジェスチャーと言語の一般的なアクセスを可能にするかもしれない。

本研究において、単語の意味を基礎とした片手および両手ジェスチャーの分類は、この回線で起こるかもしれない。加えて、この回線では、ジェスチャー意味(すなわち大きさ)の側面を単語へ変換すことも起こるかもしれない、そして、その発音も変化するかもしれない。

要するに、初期(前駆体)核が発声と片手ジェスチャー(動きと意味があるジェスチャー)の間に直通し、その拡大回線がジェスチャーと単語を制御することに関係していた。

リハビリテーションとして

言語の起源としては、このジェスチャーからの進化説と音韻からの進化説があるが、Gentilucciらはジェスチャー推進である。リハビリテーションにて失語症の患者さんと関わっている時、上肢の機能回復と連動するように言語機能が回復することが多々ある。そういった点でもこのレビューはリハビリテーション従事者として大変興味深いように思う。

今まで漠然と上肢と言語機能の回復の関係があるとしか分かっていなかったが、もし、ジェスチャーと単語との関連システムが、手と口腔内の形の関連システムに由来しているという仮説現真実であるならば、失語症患者の方の手と言語機能の回復には口腔内の動き(単純な発声)と右手指の動きという限局した訓練から実施する必要があるかもしれない。

本論文はジェスチャーと言語の関連性を、ジェスチャーと言語の一致、不一致をもたせることで、パフォーマンスの変化にてジェスチャーと言語の関連性を解いている。機能回復の為に運動イメージの生成を目的とするリハビリテーションとして、ジェスチャーと言語が運動イメージに与える影響を考慮して訓練を構築しないといけないように感じる。

失語症が無い患者さんに対しても、セラピストの言語提示にて患者さんの運動イメージの生成の仕方は変化するように思う。また、失語症の方には無理に発語させるというよりも、ジェスチャーで表現させる訓練から実施する方がいいのかもしれない。

いずれにせよ、今回のレビューからジェスチャーと言語との深い関連性が理解でき、そのことから上肢の機能回復と失語症の回復に対してお互いに補完し合えるような訓練が考えられるように思う。

(文:作業療法士 加藤祐一)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Concatenation of Observed Grasp Phases with observer ’s Distal Movements: A behavioural and TMS Study

把持層の連結について、観察者の遠位部動作の行動及びTMS研究

指のピンチ運動、足関節の底背屈、唇の動きという遠位部の動きが把持相の観察によって影響を受けるか、また把持相観察時のTMSとMEP研究でした。

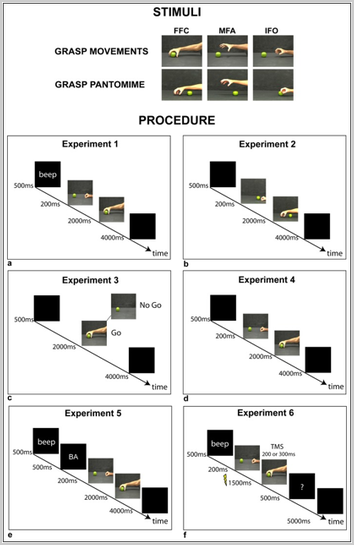

実験

実験1

果物を把持する動作の観察を行った。スタートの画像を観察した後、GRASP MOVEMENTSの3相の把持画像のどれかが提示されます。このことによって被験者は果物を把持するという意図を認識します。3相の画像観察時に指ピンチ動作の開口か閉鎖を要求されます。

実験2

果物のすぐ横にある手を観察した際に動作にどのような影響が出るかを確認した。つまり、純粋な把持相の観察ではなく、視覚刺激の影響をどのように受けるか調べた。画像は実験1とは異なりGRASP PANTOMIMEの3相の把持画像のどれかが提示された。後は実験1と同様です。

実験1、2の結果と考察

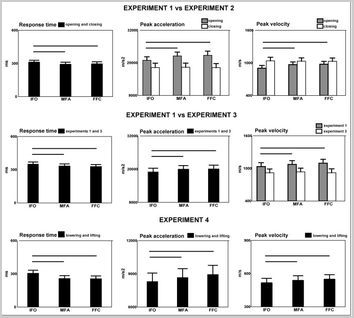

実験1ではMFA(中間相)、FFC(最終相)にて指のピンチ動作での最高速度、最高加速度、RT(反応時間)が速かったことが分かった。そして、指開口動作よりも閉鎖動作の方が影響を受けたようです。

実験1と2を比較した際、実験2でも実験1と同じような結果がでました。これは、手が果物の近くにあるからという、視覚刺激での影響を除外したことになります。もしも視覚刺激の影響を受けているならば、実験1ではFFC(最終相))、MFA(中間相)、実験2ではIFO(初期相)に影響がでないといけなかったからです。しかしそのような結果は出ませんでした。

実験2でも実験1と同様に、MFA(中間相)、FFC(最終相)にて指のピンチ動作での最高速度、最高加速度、RT(反応時間)が速かったことが分かった。しかし、実験1と異なったところは指閉鎖時ではなく、開口時に影響が出たということである。GRASP PANTOMIMEの場合もスタートの画像を観察した際に掴むという意図を感じでしまい、実験1と同じような結果になったのかもしれません。また指開口時に影響したことについては、FFC(最終相)、MFA(中間相)の画像が掴むということにリンクしなかったためではないかと考察されている。

実験3

実験3では3層の観察が十分に指開口、閉鎖を制御するかを確かめた。概要は実験1と同様でしたが、実験1とは異なり、スタート画像が提示されず、果物だけの画像が提示された。被験者は、go、no-goタスクを実施し、果物だけの画像提示の際は、指のピンチ動作をしないことを要求された。

実験3では、実験1、2と同様のような結果は確認できなかった。

実験4

実験4では実験1と同様の方法で、足関節の屈曲、伸展にて影響を確認した。結果は実験1同様に、MFA(中間相)、FFC(最終相)にてRT、最高加速度、最高速度で影響を受けた。実験4の結果では、把握相の観察が足の動きにも影響を及ぼすことが分かった。

実験5

実験5では手指の変わりに、発語させた唇の数値を測定した。結果はMFA(中間相)、FFC(最終相)に影響を及ぼしたことが分かった。

実験6

TMS刺激をM1に行い、手母指球のMEPを測定した。まず、スタート画像が提示され、その後3相どれかの画像が提示される。「?」のマークにてその3相がどれであったか声に出して回答するという流れで行われた。TMSは3相の画像提示中の0.2秒、もしくは0.3秒間刺激され、その際のMEPを測定した。

被験者の3層の回答はすべて正しかった。0.2秒、0.3秒共に優位な結果が出た。0.2秒時、3相間ではあまり違いがでなかったが、ベースラインと比較すると、どれも上回っていた。0.3秒時ではMFA(中間相)、FFC(最終相)が高い値をとった。IFO(初期相)では優位な差は無かった。さらにFFCはIFOと比較して優位に高かった。

0.2秒時ではスタート画像が、まだ起きていない把持3相に影響した。そして、まだ調整されていない筋肉の収縮を起こした。0.3秒時では、IFO(初期相)と比較すると、MFA(中間相)とFFC(最終相)でより大きな活性化が確認された。

考察

実験1から4は、3つの把持相を観察することで、指の運動や足の運動に影響を及ぼした。

観察されたMFA(中間相)とFFC(最終相)はIFO(初期相)と比較すると、RTや、最大加速度、最大速度が指の閉鎖動作時に速くなった。閉鎖時に速くなったのは把持にて指を閉じるということと互換性があったためと考えられる。

社会的な観点でみれば、把持相の観察はその同種の運動と干渉することなく選択されるかもしれません。対照的に、同期性は共鳴音に関連があり、おそらく、個人間の共鳴する運動は社会的相互作用の原始的時期を反映するであろう。実験2では果物の近くに手があることでその視覚的な刺激が要因かどうかを検証したが、その効果は無かった。そしてGRASP PANTOMIMEにも関わらず、実験1と同じ結果であった。これは、実験1で観察された目的がある連続した把持動作が被験者の動きを起動させたということでは無かった可能性がある。しかしながら、GRASP PANTOMIMEのように把持と不一致な画像であったとしても、その画像の中に果物があれば果物を把持するという動作をイメージするかもしれない。私たちは実験6の結果より、把持相の観察(特に最終相)が運動イメージを誘導したと考えられる。MFA(中間相)の観察にて結果がでていることから、動作前の把持相の観察にて前もって被験者の動作が起こることが分かる。換言すれば、指が閉まり始めたところを観察したとき、開いている指が実際に閉まりはじめることが分かった。

把握相を観察することは、音節の発音にさえも影響を及ぼした。FFC(最終相)の観察の際、より効果的であった。本研究の結果は、FFC(最終相)にて指が閉じているところをを観察した時、口に対する影響がより強かったことを示唆すした。

結論

第1に考えられることは、動作の観察と観察者の動作は社会的機能の前駆体メカニズムであるかもしれない。この仮説は 動作の最終相の観察において、個人の筋活動が他人の連続した動作に関係して起動されたことを発見したといえる。第2に考えられることはこのメカニズムの機能はコミュニケーションに関連がある。この論文のデータは動作の観察が、発音される音節の声のパラメーターに影響することを示唆した。ジェスチャーの側面が声の機能に関連付けられるかもしれない。

リハビリテーションとして

リハビリテーションを行ううえで、機能回復を運動イメージの生成と捉えるならば本論文が提示するところも重要になる要素があると思います。また。運動イメージとして果物を把持するという意図がそこに存在した際、運動は影響を受けることが分かりました。また、把持動作に関しては物体を把持するという最終相の観察でパフォーマンスの向上がみられました、環境と接するというより目的に関連付けられたほうがイメージ想起がしやすいのかもしれません。治療するうえでそういった患者さんの動作に対する意図や目的といったことをより意識して訓練を行う必要があるのかもしれません。

(文:作業療法士 加藤祐一)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Gait & Posture The how and why of arm swing during human walking

ヒトは歩いている間、なぜ上肢を振るのか

ヒト歩行時の腕振り(arm swinging)の発生機序(どのように腕は振られているのか)と機能特性(なぜ腕を振る必要があるのか)について、先行研究のレビューを踏まえて考察した論文です。

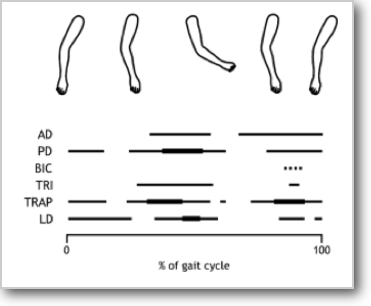

発生機序に関する内容として、arm swingingは慣性力や重力による完全な他動運動ではなく、歩行速度に適したarm swinging中の最終可動範囲付近にて能動的な筋収縮を伴っている事が紹介されています。また、自動歩行中枢(CPG : Central Pattern Generator)や肢節間協調(interlimb coordination)による神経系の影響を受けている事が紹介されていますが、これら知見はヒト以外の動物(ラットや猫)を用いた基礎研究によるものが多いため、本論文においては発生機序に関する断定的記述は避けられています。

機能特性としては、arm swingingが動的重心の安定化や、歩行時のエネルギー効率化に寄与している事は明らかなようです。特に、地面に対する上下方向のベクトルを前後方向へ分散する機能があることから、arm swingingは床反力を推進力に変換することで、物理的エネルギーの効率的使用に寄与しており、歩行の必要条件である「重心の安定と不安定の反復」や「推進力」の発生に寄与しているものと思われます。また、これらバイオメカニクス的な知見に加えて、上肢の律動的運動が下腿筋の過剰な伸張反射を抑制するとの神経生理学的知見が紹介されていました。興味深いのは、この反応が立位や歩行などのclosedな抗重力位以外の環境でも認められる事であり、ヒトの身体構造が生得的にinterlimb coordinationを有している事を裏付けていると思われる点です。

歩行練習は立位でのarm swingを伴った重心移動を介して、体性感覚を視覚や前庭系などの異種感覚と統合する必要があると考えられますが、本稿の知見からは、背臥位や座位においてもarm swingingを用いた治療プログラムを実施する事により、下腿筋の伸長反応の制御を促進できる可能性があることが示されているように思われます。また、上肢へのアプローチが生得的メカニズムで下肢の特異的病理を制御する可能性を示しています。

本論文にもあるように、片麻痺、脳性麻痺、パーキンソン病など、上下肢律動運動が様々なパターンで障害される事はよく知られていますが、これらを外部観察による解剖・運動学的異常と捉えるだけでは治療展開は困難です。また、本論文では、歩行時におけるarm swingを考慮した治療介入の必要性を提唱してはいるものの、具体的な介入方法の立案までは至っていませんでした。

リハビリテーションとして

臨床家としては、本論文の内容を踏まえ、患者の個別性を評価した上で病態仮説を設定し、「arm swingingを用いた歩行」の再獲得を目的とした検証作業を実施していく価値が高いと感じました。

以上の考察に基づいた治療モデルの1例として、症例報告論文を作成していますので、ご興味のある方はご一読下さい。(認知神経リハビリテーション No.13 掲載予定)

(文:理学療法士 村部義哉)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

Body and movement:Consciousness in the parietal lobes

これまでの身体知覚や運動に関係した左右頭頂葉の知見をまとめ、そこから自己同一性と頭頂葉の関係を新しい視点で考察したレビューです。

はじめに

環境と相互作用は、外部刺激と身体状況を常にモニターするために感覚器からの情報の流れを必要とし、運動行為を予測、モニターし、実行することを必要とする。感覚情報と運動反応は全く分離できるものではない。感覚入力は運動の振る舞いを操作し、運動を計画することは適切に行われる動作のために予期されなければならない感覚の結果を生成する。このように感覚、知覚と運動からモデル(イメージ)を作ることができる。

意識的動作はより感覚運動の表象、志向にアクセスされることを必要とする。行為のレベルで、この能力は2つの主要過程を通して表される。それぞれ、意識的に内的、外的な探索をすることと運動動作を計画することである。

神経生理学や神経心理学の多くの研究は身体的な空間と動作の表象を支持する際に2つの半球の頭頂皮質が重要な役割を示す。

・右頭頂葉は入力される感覚の空間記載に貢献する(Burgess, 2008; Tsakiris, Costantini, & Haggard, 2008)。

・左頭頂葉は必要な動きの内部モデルを出力することと監視する能力を維持することができる(Sirigu, Daprati, Pradat-Diehl, Franck, & Jeannerod, 1999)。

ここで、私達はこれらの脳領域によって処理される情報の形成が意識(すなわち、活動中の身体の感覚)から、基本的な側面を作るために貢献することを提案する。この文章によって、運動行為の主体感と身体部位の所有感の言及、両方の気づきを示す。このことは、振る舞いを定義する2つの相補的な認知操作のために特殊化される脳領域によって支えられる:空間注意と運動志向性。

右頭頂葉での身体的な自己同一性

・脳病変より身体に関しての気づきは頭頂葉と島皮質を含んだ複合的なネットワークの活動によって行われていることが分かっている。

・ニューロイメージングでも一次、二次体性感覚野、後頭頂葉、島が関係していることが強調されている。具体的には身体図式や身体空間の大きさの知覚に関与している。

・島皮質は身体の情動の変化に関連し、体性感覚野前庭感覚情報を含んだ感覚領域を多面的に表象する。さらに主体感や身体所有感などに関係している。

・身体知覚には下頭頂小葉が関係しており、右頭頂小葉を刺激することで幽体離脱の経験が生じることが分かっている。

これらから、身体知覚に加えて、右頭頂葉が外部変化に反応する時と能動的に環境を探索する時の両方で能動的な注意を起動することが分かる。身体に関連する内外の経験を統合する機能のために注意過程は主に島皮質を含むネットワークに依存している。このことから注意する能力と知覚する能力は頭頂皮質の解剖学的な位置で相対性を持つ。そして、多感覚の情報を統合することにおいて中心的な役割を果たす。この過程は感覚表象と運動表象の中で空間関係に依存している。そして、それは身体中心座標を参照することによって構築される。

これらの文脈において、私達は身体に関連する知覚情報から生じた空間によって、自分自身の身体の意識的経験として、身体的な自己同一性を考察する(固有受容感覚、内受容、前庭入力)。これは人が関わる環境と別の機能単位である感情を生成する。この見地から、身体的な自己同一性は自身‐表象の能力を意味する。つまり自分自身に注意を向ける能力である。脳部位一つでは認知機能が与えられないという意識の「ネットワーク活性の性状」を考察する。自分の身体部位、空間位置に気づくことは内部表象能力に依存している。つまり表象能力は意識を可能にする。

少なくとも2つの認知操作は、身体の意識的知覚に関与する。

・多感覚の形成の過程は、3次元空間で整合的な身体上の表象を提供する(for instance, by matching visual and proprioceptive information, Holmes & Spence, 2004)。この過程は機能的条件での身体空間を明確にする身体(身体図式)の暗黙的で自動的な記述を創造する。

・2つ目の認知操作は注意の分配を組織化することの基準となる身体図式を使用する。注意が身体部分から与えられた場所に合致する身体的空間に直接関与する時に、この身体の一部が観察者は所有しているということが確立する(Maravita et al., 2003)。

この見地から、身体空間の範囲内で構成されるとすぐに感覚入力刺激が自動的に特別な機能を取得する。振る舞いからの観点から、これは突出した変化と決定を結果づける。

・それらが特別なボディーセットに一致させる時に外部刺激をより良く検出する。実験的な操作は視覚によって触覚刺激の知覚を調整されることを示す(Tipper et al., 1998, 2001)。

・また、身体部分が含まれた固有受容刺激によっても調整されることを示す(De Vignemont, Ehrsson, & Haggard, 2005)。

この強化された知覚は身体が動的インターフェイスであるために、適応可能な意図を反映し、環境とのどの関係でも可能である。

・この仮説と同調して、観察者自身の見えない手と偽の手に触覚刺激が同調的に提供される時、偽の手に所有感を主張する(Rubber Hand Illusion, RHI, Botvinick & Cohen, 1998)。

・RHIのニューロイメージング研究(Ehrsson et al., 2005; Tsakiris et al., 2007)は頭頂葉と運動前野、島皮質が含まれた一連の脳部位の関係が直接、多感覚の形成過程と自己知覚で関係していることを示した。

・後部の島と前部領域の活性化は直接ラバーハンドに所有感を経験している関係がある間、特定の頭頂葉の活性化は身体部位局在と結合される (Tsakiris et al.,2007)。

・ 臨床所見から予期していたことと同様に、神経活動が典型的に右半球に側性化していた(Berlucchi & Aglioti, 1997)。

神経心理学的証拠はこれらの観察と同様であり、右側脳損傷の大部分の症候は直接、身体部位を自分自身のものであると考える意識過程の混乱に反映する。

・右側頭頂病変、患者は障害側と反対側の自己中心的な空間部分に対する刺激を見つける能力を解放する(半側空間無視, Heilman, Watson, & Valenstein, 2003)。

・自分自身の身体所有感としての身体部位の認知能力の欠損と関係している(身体パラフレニー, see Vallar & Ronchi, 2009, for a review)。

・脳損傷は単に残った運動能力の誤った判断を発生するだけである (片麻痺による自覚症状欠如, Orfei et al., 2007; Vallar & Ronchi,2006)。

・障害側と反対側の残された運動応答能に関わらない不適当使用(motor neglect, Heilman et al., 2003)。

・病態失認について新しい報告が、頭頂葉に加えて島と前部を含む領域がこれらの症候の関係を報告している (Berti et al., 2005; Baier & Karnath, 2008; Fotopoulou et al., 2008; Karnath et al., 2005)。

これらの臨床所見は身体の気づきの欠損という一般的な特徴を共有する。所有感の拒絶は患者が明確に質問されて、自発的に影響を受ける四肢に注意を向けることによって、意識的にこの情報にアクセスする時にだけ現れる。

左頭頂葉と行動モニタリング

サルとヒトのミラーニューロンの発見は動作が模倣されることや学ぶこと、理解することに関して、私たちの理解に新しい洞察を提供した。行動を経験している時と見ている時の両方で同じニューロンが活性化する可能性は同じ動作を実行することが重要な問題となる。すなわち私達は自分自身で発生させたことと、外部から引き起こされた動作を区別することができる。この能力はエピソード経験から自分自身の自己同一性を作成するために重要である。自己から発生した動作は特別であると一般的に言われるが、何が特別なのかを2つの主要なアプローチによって対処された。

・1つ目の方法は自分自身の動きなのか他者の動きなのかを問題として、自分自身の動きかどうかの認識能力を実験した。これらの研究結果で、誤りは一般にほぼ20%に達し、外部に生じさせられた動作の自己に対する過剰帰属を反映した。観察された動作が観察者の意志にマッチする限り、主体感は誤って認められた。これは行動と実際についての感覚予想が一致することで認められた。

・2つ目の方法は、自分自身の動作が脳処理の中で特別的な影響を

受けるかどうかを実験した。結果、自分自身の運動の観察がより良い予測が立てられた。さらに、より微細に調整された運動差異を識別できた。

2つの実験のまとめとして、自分自身の動きの認識は明瞭な過程と、暗黙的な過程の2つの認知過程に依存することを示す。

・自己-認識の表立たない側面は、自分自身の運動についての暗黙的知識に依存することや、動作実行をモニターしているオンラインに対する能力に依存する可能性がある。自己認識の無意識的フレームの存在は健常者が使用されるストラテジーを述べる時に一般的に記述することができず、単に「私はそれが私であることを知っている。」と報告するだけである。という観察よって支持される 。

・自分自身の動作に作用する時に、より予測できることや識別能力は観察した動作と同様動作の内部再現の間が合致した最適(暗黙的)な枠組みに適合しているのだろう。

左側頭頂部病変後で、患者は錯体ジェスチャーを計画して、実行することができない。それは内部で動作を表象するそれらの能力が損害を受ける可能性があることを示唆する。

・失行症の研究は一般的に頭頂、前方皮質を含んだ左半球と更に大脳基底核、下にある白質に及ぶ複合的なネットワークの関係を示す。このようにこれらの領域の間にさらなる投射の関係が示されている(Gross & Grossman, 2008; Leiguarda & Marsden, 2000)。

・神経心理学根拠を基本として新しいモデル(Buxbaum, Kyle, Grossman, & Coslett, 2007; Goldenberg & Spatt, 2009)は熟練動作や道具使用やパントマイムの障害が特徴の失行に対して頭頂葉が貢献することの説明を試みた。

・提案は、左側下頭頂葉が動作に関する内部再現と身体部位の位置づけに作用している「ジェスチャー記憶装置システム」の主要になると主張する (Buxbaum, 2001; Buxbaum et al., 2007)。

・または、多角的な目的の間や部位の空間関係のカテゴリー理解を支持している(Goldenberg & Spatt, 2009)。

いずれの報告も左下頭頂皮質の病変後、運動と関係した情報による表象能力の混乱の存在を引き起こす。これらの前提条件と同調して、それは左側頭頂部の患者が行為特性を含んでいる作業において著しく損なわれる。ジェスチャーを実行している時でも彼らは表象することができない。 この発見は意志および/または動きを誘発することや最適に促進するより前過程の重要な役割を示している。

自己からの発生(生成)のように動作を認識するための能力は単に内在するだけではなく、明確な主観的な行為者の知覚(主体感)が必然的に含まれる。自己‐生成での動きは主体感を生成するための重要な多くの一人称情報を誘発する。それらは実行された動作の遠心性コピーと明確な行動する意志を含んでいる。

・個人が意識的に行為の意志を知覚する前に意志行為が長く生じることを示した(Libet, Gleason, Wright, & Pearl, 1983; Libet, Wright, & Gleason, 1982)。

・これは意志の気づきは動作を引き起こすことに伴う過程の展開に由来すると意味することができる(Kinsbourne, 2006)。

行為者であることの気づきの重要な問題はこの構成要素にアクセスするという可能性にあるかもしれない。この過程は頭頂葉の活動に依存した。

・事実、これらの領域を脳血管によって損傷した時に自己の運動意志の印象を決定する能力は失われる(Sirigu et al., 2004)。

・知覚刺激がいつもたらされたかを推定する能力として、この損傷は他者の内省的な能力に影響を及ぼさない(Desmurget et al, 2009)。

・後頭頂皮質の電気刺激は明白な運動反応が生じなかったにも関わらず、動きの予期や運動する感覚を患者に起こした。正反対に運動前野の刺激では運動活性が引き起こされたが患者は意識的にそれを感じなかったことが発見された。これらの発見は「運動意志と気づきは運動実行前に頭頂の活動が増加する結果出現する」可能性を強く支持する(Desmurget et al.,2009)。

自己同一性と頭頂葉

頭頂葉はヒトの自己同一性を明確にするための複雑な過程において重要な役割を担っている。知覚と動作が結合し、環境で自立した存在である彼(女)ということを提供する一体的な経験を意味する意識とは行為を主体とする認知過程に必然的な関係がある。

・頭頂葉の活性が島皮質に関係がある点(Craig, 2002, 2009)。とこれらの領域が相互的な結合がある点(Augustine, 1996)。

・運動前野はこの領域に到達する多感覚入力が多数なため、明らかに身体部位を自身のものらしいと考える過程に関与する(Graziano and Gross, 1998; Rizzolatti, Fogassi, & Gallese, 2002)。

・運動前野は二次体性感覚野と下頭頂皮質と接続し、関係している(see for instance Matelli, Camarda, Glickstein, & Rizzolatti, 1986)。

・身体所有感を知覚する場合に小脳、体性感覚野、島皮質に関連している(Ehrsson et al., 2004, 2005; Tsakiris et al., 2007)。→広範囲な右半球の活動

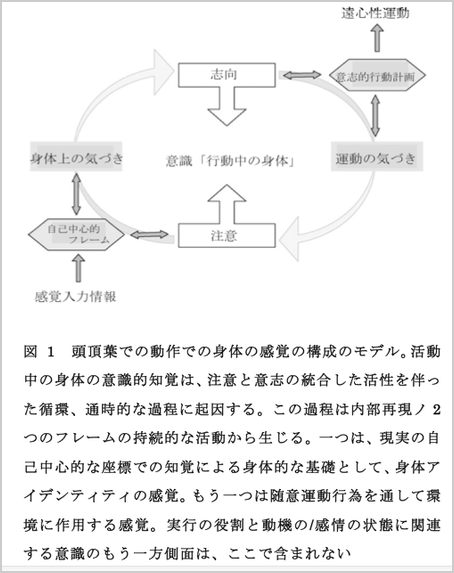

私達は右と左頭頂葉がそれぞれ自分自身の身体と運動行為の表象を作ることの相補的な関係を説明する。行動での身体知覚は脳の頭頂領域の通時的な相互作用から生じる。自身の主観的な「身体的な」気づきの形式は注意と志向の認知過程の相互作用を通して成し遂げられる。右頭頂葉によって提供される身体表象は空間記述と空間探索が基礎となる。あらゆる運動活動はこの表象を参照しなければならない。意志行為は注意が向けられ、そしてこの表象を前提とする。私達はこの過程が身体空間表象を作り出すと仮定する。このように身体の動的な(意識的な)感覚は作られる。同様の認知過程は、運動構成要素と考えることができる。意志行為は、対応する運動計画によって応じられなければならない志向を意味する。これはさらに行動(そして関係がある感覚結果)の予測となるモデルを作ることが想像できる。そして、結局、動作と意図的な計画を更新する。その上、循環メカニズムを通して、(意図的な)主体感は維持されることができる。動作での身体を考慮する時、注意と志向過程は混ざる。そして、結果として生じる両半球の頭頂葉の活性は私達が行動の中で自分自身の身体を意識的に認めることになる(図. 1)。

外界による自発的な相互作用は実行の前に運動活性が計画立てられる必要があるだろう。これは運動指令が実行できるかどうか、行動の感覚結果がつくれるかどうかという身体の内部再現が利用可能になることを意味する。

・この動的身体表象(Sirigu, Grafman, Bressler, & Sunderland, 1991)は、動作が実行、達成されるために維持されなければならない。この過程は明らかに両側の脳の頭頂葉の持続的な活性化が伴う。

・「ネットワーク活性」は脳の状態の中で、「固有」の意識が発生する。そして、それらから「分離できない」(Kinsbourne, 2006)

身体空間と動作の動的表象は、動きとその知覚によって修正される身体表象でこのようにして密接に連結される。 これは通時的な時間と空間に循環関係を提案する反響する表象のコンセプトは主に記憶システムために提案されたことと同じことをいう。

・同様に、「心に何かを保持すること」は共通の過程が異なる認知機能の基礎をなしていることを表すという考え方はより高い認知機能の意識的側面に関して提唱された(Baddeley, 2000; Frith&Dolan, 1996)。

・より最近、前方頭頂部の多数のネットワークに基づくモデルは、意識的な視覚と注意、作業記憶によって共有される認識過程を反映するために提案された(Naghavi & Nyberg, 2005)。

・「グローバルワークスペース」(Baars, 1988, 2002)のコンセプトは「多重入力、出力と内部のシステムが統合されることができる共通の連絡プロトコール」を提供する精神的能力を説明するのに用いられた。

ここで、私達は意識が直接動作を動かすために身体空間と運動表象に作用する必要性から生じると主張する。振る舞いの必要条件であるよりはむしろ、活動中の身体の意識は身体を動作において表象する活性から生じる。行動する時に、別々ではあるが、強く連結した過程によって、人は意識的存在になるだろう。一方、感覚器は自分の身体表象の中で、座標系の情報を提供する(身体上の気づき。すなわち感覚入力と外界からの別々の実在物のように自分自身を理解すること)。他方、意志行為は人が動きの主体であり、その動作の感覚結果での原因となるという観念を提供している意図的な過程を意味する(運動の気づき)。この箇所で、最近、意志の主観的な経験が少なくとも2つの構成要素を意味することが示された。運動準備の意識的気づきと直接関係があるもの(前部領域の活性化によって支えられている。おそらく、補足運動野)。もう一方は動作の起源の感じが原因となる。知覚の予測に由来するように(Haggard, 2009)。後の側面は、後の頭頂部の皮質によって支持される。

意志的に部位を動かす時、自己に関連した情報の複雑性は経験に主観的な質を提供して、現実をイメージまたは妄想と区別することを可能にする。本当に、前述したように、これらのメカニズムが失敗するときはいつでも、所有および/または主体性の妄想は典型的に出てくる(Frith, 2005; Vallar & Ronchi, 2006; Vallar & Ronchi, 2009)。その症状を誘発する重要な因子のような特別な強調を運動排出に配置する片麻痺による自覚症状欠如の新しい記載(Fotopoulou et al., 2008)は自己動作の気づきに自己関係の情報の関連を確認する。運動前野の有意関係に対する障害点の解剖学的な報告は、運動活性の意識的気づきが運動行為の構築に関与する同じネットワークに属することを更に示唆している(Berti et al., 2005)。

リハビリテーションとして

このモデルから考えられることは、高次脳障害を身体や運動の気づきの障害として捉えることができると考えられます。運動を行うことから、身体での行為や動きを経験することで高次脳障害にもアプローチできる可能性が考えられます。しかし、その際には注意と志向性というものを考慮しないといけないことが分かります。また、反対の運動麻痺といったものがこのような身体や運動の気づきの異常とも繋がっていると考えられるのではないかと思います。 (文:理学療法士 高木泰宏)

上記は個人での翻訳、及び解釈です。お気づきの点が御座いましたら、問い合わせよりご連絡頂けましたら幸いです。

total:37315 today:1 yesterday:2